ハンセン病制圧活動サイト Global Campaign for Leprosy Elimination

People / ハンセン病に向き合う人びと

ハンセン病を扱った小説として久々のベストセラーとなった『あん』。

どら焼き店ではたらく千太郎、高校進学を控えて居場所のないワカナ。

そして療養所で長年暮らしてきた、あんづくりの名人・徳江さん。

社会に暮らす等身大の人たちが交錯する物語は、なぜ海外でも大きな反響を呼んだのか。

ドリアン助川さんにうかがいました。

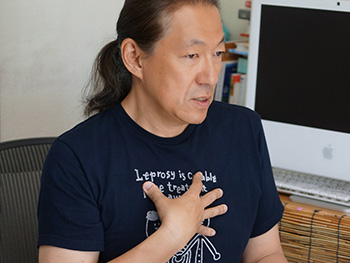

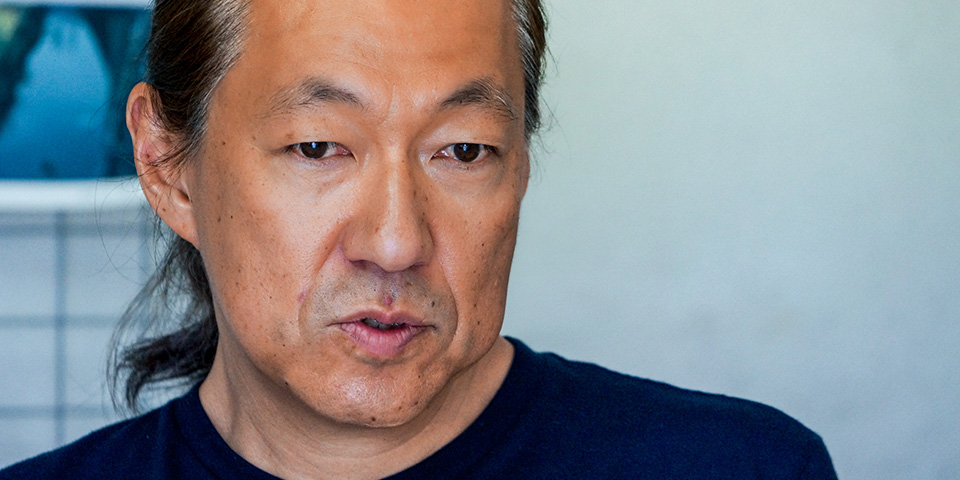

Profile

ドリアン助川氏

(どりあん すけがわ)

1962年、東京都生まれ。詩人・作家・道化師。早稲田大学第一文学部東洋哲学科卒、日本菓子専門学校通信教育課程卒。放送作家などを経て、1990年「叫ぶ詩人の会」を結成、詩の朗読とパンクロックを組み合わせたパフォーマンスが話題となる。明川哲也の筆名で『メキシコ人はなぜハゲないし、死なないのか』(文春文庫)、『花鯛』(文藝春秋)、『大幸運食堂』(PHP研究所)、『ゲーテのコトバ』(幻冬舎)、ドリアン助川名義で『バカボンのパパと読む「老子」』(角川SSC新書)ほか著書多数。

『あん』という小説は、1996年のらい予防法廃止のニュースが、きっかけになって生まれた作品です。ニュースを見て義憤にかられたというか、素通りできない何かを感じたんですね。昔からそういうところがあって『フランダースの犬』とか読んでも、もうダメなんですよ。「こんなことがあっていいのか」と思ってしまう。きっと自分のなかにある、そういったなにかが刺激されたんだと思います。

ハンセン病を扱った小説、たとえば『砂の器』(松本清張・1961年)、『わたしが・棄てた・女』(遠藤周作・1963年)なども高校までに読んでいたんですけど、そのときにも「なにか違うな」と感じました。どちらの作品も1960年代初頭という時代のなかで精一杯書かれたと思うんですが、ハンセン病のとらえ方という意味では非常に似通ったところがあるんですね。ハンセン病になってしまったら人生おしまいで、その先に待っているのは地獄ですよ、という前提にもとづいて書かれている。

回復者の方もハンセン病の関係者の方も、よく「療養所の中と外」という言い方をするんですけど、その表現でいうと『砂の器』も『わたしが・棄てた・女』も「外の人間」が外からの視点で書いた物語なんですね。これは文学者としての責任が遂げられていないんじゃないかと感じました。だいたい患者の人たちにとっては、そのあとも人生はつづいていくわけで、決して終わりなんかじゃないんですよ。療養所内での悲喜こもごもがあったり、結婚があったり、断種、堕胎の問題があったり、いろんなことがあったはずなんです。

『砂の器』『わたしが・棄てた・女』といった作品に対して感じていた違和感。それが長い年月を経て『あん』という物語となった

とはいえ、ぼくは新聞記者でもないし、療養所のなかに知り合いや関係者もいない。完全100パーセント「外の人間」でしたから、どうしていいかわからなかった。実際に書き始めるまでには、かなり長い時間がかかりました。

全然わからないです。思えばバンドがメジャーデビューすることになったきっかけもカンボジアの難民キャンプのことを歌った曲だったんですよ。自分でもそんな流行るはずもないものを、なぜやっていたのかって思いますけど、きっとぼく自身の立ち位置というものが、もともとそのあたりにあるってことなんじゃないでしょうか。

ぼく自身は非常に怠慢な人間なので、なにか大きなテーマにぶつかっても、すぐに努力するタイプじゃないんですよ。一応胸のうちに入れておいて、とりあえず今日は酒飲みにいっちゃおうかとか、そういうところがあるんです。たまに「そろそろ売れる本を書かなきゃヤバいんじゃないか」なんて考えることもあるんですけど、そういうのは2〜3日するときれいさっぱり消えてしまうんですよね(笑)。

当時ぼくは深夜放送のパーソナリティをやっていて、リスナーは10代の人たちが中心でした。彼らと話していくなかで驚いたのは、ほとんどの人が「社会の役に立ちたい」「そうじゃなければ生きている意味がない」と考えていることだったんです。「社会の役に立ちたい」っていうのはわかるけど、「そうじゃなければ生きている意味がない」っていうのはちょっといきすぎなんじゃないか。それは違うんじゃないかなと、ぼく自身は思っていました。

経済効率優先、永遠につづく右肩上がりという幻想のなかで人間が地球に対してどれだけひどいことをしてきたか。山のなかに1本の道を作ることで社会は便利になるかもしれないけれど、山を崩すことで、そこで生きている生き物たちはどうなってしまうのか。もっと大きな視点から地球環境をとらえるべきじゃないかと思います。今後も本当に原発は必要なのかというような問題も、そういう視点から考えるべきなんじゃないかと思うんですよ。

社会の役に立つことが善なのか? という根本的な疑問もあります。社会や社会的価値観というのは、いとも簡単に変わっていくもので、たとえば戦時中の日本で社会の役に立つというのは戦争に行って戦うこと、つまりお国のために死ぬことだったわけです。そういう性質をもつ社会というものに、自分の人生や価値観を丸投げしてしまうというのは、非常に危ないことだと思うんですね。

ぼく自身9.11のときアメリカにいて、アメリカがどのようにしてイラク空爆に向かっていったかを見ています。その経験から思うのは、社会=絶対正義、社会の役に立つ=正しいことだと考えるのは非常に危ないということです。

深夜放送でもよく「ことばって疑わなきゃダメだよ」って言ってたんですけど、ものごとっていろんな角度から見なきゃいけないんですよ。地球ひとつとってみても太平洋の上から見れば水の惑星ですけど、ユーラシア大陸の上から見たら岩の惑星に見える。どっちが正しいじゃなくて、どっちも正しいんです。自分だけが正しい正義なんて存在しないと思います。

カンヌ映画祭で森元美代治さん、美恵子さんご夫妻とともに。物語の構想は森元さんとの出会いを機に、急速に具体化していった

ゴールデン街で飲んでいたときに、あるマスターに「じつはオレ、ハンセン病について小説を書こうと思ってるんです」という話をしたことがあったんです。するとマスターは「お前、それは無謀っていうもんだよ」と言いつつ、次に行ったときに明石海人の歌集を貸してくれました。読んでみたら、これがとにかくすごい。クオリティもめちゃくちゃ高い。当事者がこれだけの作品を残してるのに、まったく見ず知らずの人間が小説を書くなんてあり得ないと思いました。でも宿題としてもう胸のなかに入ってしまったので、とにかく時間をかけて、できることをやっていくしかない。それで新聞記事をスクラップしたり、北條民雄の作品を読むところから始めたんですね。それでも、ものすごい距離を感じてました。

書こうと決めて2〜3日後にはラストシーンだけは、できていたんです。療養所に植えられた木々が「よう頑張ったな」と主人公に話しかけてくる。でも決まっていたのはそれだけで、主人公が男なのか女なのかもわからない。ラストシーンにいたるストーリーも、なんにもないわけです。

ニューヨークから帰国後、ギタリストとふたりで

演っていた道化師(アルルカン)衣装でのアコー

スティック・ライブ

ひと文字も書いてないです。ニューヨークから帰国してからは日米混成メンバーのバンドで再デビューを目指すものの、うまくいかず、ギタリストと2人で道化師の格好でアコースティック・ライブをやってました。そんなとき所沢市(埼玉県)で不登校のこどもたちを支援している団体から、ライブをやってくれないかという依頼を受けたんですね。

会場に行ってみると子供たちに混じって最前列に初老の男性2人と中年の女性が1人座っている。あきらかにこの団体とは関係なさそうな雰囲気で、話してみたら、そのうちのおひとりが多磨全生園の森元美代治さんだったんです。2009年のことでした。

それでライブのあと森元さんに「じつはハンセン病のことを書きたいとずっと思っているんですが、なかなか療養所に行くきっかけがなくて……」という話をしたんですね。それじゃあ一度ぜひ遊びにいらっしゃい、と誘っていただいてライブから1週間くらいあとに多磨全生園の販売部というところでお会いすることになりました。すると森元さんが「自分には箸の上げ下げから、ことばの使いかたまで厳しくしつけてくれた人がいた。その人はセイカブの人だった」と言うんですね。セイカブって何ですかって訊いたら、製菓部って甘いもんを作るところだよって。それでひらめいたんです。

そうなんです。森元さんにお会いして実際に話を聞いていくなかで驚いたのは、ディテールのすごさでした。ぼくがハンセン病や療養所について知っていることっていうのは、ほぼ100パーセント本で読んだ知識ですけど、本にはすべてのことが書いてあるわけじゃありません。本に書かれなかった話、行間に隠されていた話、そういったものを当事者の口から聞くことには、やはりあらたな驚きがありました。

自分は視野が狭くなっていたのかもしれない、ということにも気づかされました。それまでは回復者の方を主人公にしようとしていたんですけど、それ以外の可能性もあっていい。当事者でなければ書けないことは、しょせん自分には書けないわけで、だったら物語のなかでも回復者と出会った外の人間、千太郎やワカナみたいな人たちの視点から書けば、それは必然的に広く読んでもらえるものになるんじゃないか。森元さんとお会いして、そんなこともわかってきたんです。

『あん』って、じつはボツ原稿を10回くらい出しているんですよ。なかには非常にキツい内容、エグいエピソードを書いたバージョンもありました。ボツにした原稿でキツい内容のものは、中井貴惠さんとやっている朗読劇(※2015年からポプラ社コンベンションホール、東村山市サンパルネ コンベンションホール、早稲田大学 大隈記念講堂などで不定期上演)で使っています。口以外包帯でグルグル巻きになった徳江さんの旦那さんが、甘いものを食べさせてもらいながら涙を流して喜ぶシーンがあったりするんですね。ラストも小説とはまったく違います。この朗読劇を見て、小説でも映画でも泣かなかった森元さんが初めて涙を流してくれました。

回復者の方たちにとっては、やはりこっちが本物なんですね。実際、小説を読んで「現実はもっと厳しかった。こんな生やさしいものじゃなかったよ」というお手紙もちょうだいしました。当事者の方からしてみれば、そういう思いはあって当然だと思います。でも「こんなのだめだ、認めない」という否定の声はさいわい、まだ聞いたことがありません。それだけでも「外の人間」として、限界まで書いた意味があったんじゃないかと思っています。

物語のなかで、もうひとつ触れたかったのは「人間原理」という考えかたです。これはロバート・H・ディッケ(アメリカの物理学者。1916〜1997年)という人が唱えたもので、これは思いっきり簡単に言うと「宇宙は生命という存在を欲していた。なぜなら宇宙は『ここに宇宙がある』と認識してくれる目と心がなければ、みずからの存在を証明できないからだ」というものなんですね。本当にそうなのかどうかはよくわからないですけど、ぼくはディッケのこの考え方がとても好きなんです。

ディッケの人間理論と出合ったのは、ぼくが30歳くらいのときで、以来わりとそれを信じて生きてきました。自分自身は何の宗教ももたない人間ですが、生命という存在にもし意味があるとすれば、それは宇宙が欲したからであって宇宙がきらったものがこの世に存在しているはずはない──。この考えには非常に救われるものがあると思うんですね。「社会の役に立つ」こともいいですけど、もっと大きな目で人間のありかたについて考えてもいいような気がします。

とかく「怠け者はよくない」「社会から見たら役立たずのダメな人間だ」みたいなことが言われがちですけど、たとえ怠け者だったとしても彼や彼女が道端で咲いている花に目を向ける人間で、その美しさを詩につづる心をもっていたなら、それだけできっと宇宙は大歓迎だと思うんですよ。今の世の中に必要なのは、そういう副次的な価値観だったり、ものの見方だったりするんじゃないでしょうか。たとえ社会の役に立たなくたって生命には意味がある。この視点から療養所にいた皆さんのことも書きたいと思いました。

ただ、それをそのまま語ってしまうと徳江さんが哲学者みたいなキャラクターになってしまうし、本自体も哲学書みたいになってしまう。どうしたらいいんだろうと思っていたときに、上野正子さんの手記『人間回復の瞬間』と出合ったんですね。上野さんは沖縄出身で、小さい頃に星塚敬愛園に入所した方ですが、手記のなかに「私は国語の先生になりたかった」ということばが出てくるんです。サーターアンダギー(沖縄のお菓子)をつくるのが好きだというくだりもありました。これかもしれない、と思ってそれ以降、上野正子さんが徳江さんの精神的モデルになりました。

『あん』は、たしかにハンセン病の問題を描いてはいるんですけど、それ以上に言いたかったのは「生命ってなんだろう」「人間ってなんだろう」っていう非常に根源的な問いかけだったんです。そのテーマを療養所のなかに長年閉じ込められていた徳江さんと外の人間である千太郎、ワカナとのふれあいを通して書いたということなんですね。

映画の動員でいうと、海外でお客さんが一番入ったのはフランスとスペインなんです。とくにフランスは日本文化が好きな人も多いとあって、すごい反応でした。『あん』のフランス語タイトルは『Les Délices de Tokyo』で、これは「東京のおいしいもの」っていうくらいの意味なんですね。だからみんなけっこう気軽な感じで観にきて、途中から大号泣とか、大変ことになったみたいです。フランスでは映画の公開が先で本はあとから出たんですが、書評家も好意的に採り上げてくれました。見ず知らずの外国の方から「たくさんの日本の小説を読んできたけれど、初めて胸にきています」というメールをいただいたり。

映画『あん』の公開から1周年をむかえた2015年5月30日には多磨全生園の敷地内に感謝の気持ちを込めてしだれ桜を植樹。

式典には出演者である永瀬正敏さん(写真左から1人目)、樹木希林さん(写真右から2人目)も駆けつけた

『あん』には徳江さんが哲学的な内容を語ったり、聞こえようのない小豆の声を聞いたり、木がしゃべりかけてくるシーンがあったりします。そういう物語ってどうやって撮るんだろう? って考えたときに、脳裏に浮かんだのが河瀬直美監督だったんですね。

ぼくは『朱花の月(はねづのつき。2011年河瀬直美監督作品)』という作品に出させていただいたことがあるんですが、そのときに河瀬監督が「私は自分の生まれ故郷である斑鳩の地で死んでいった、たくさんの人の魂を聞く耳でありたいと思っています。映画は、その聞くという行為の結果にすぎないのかもしれません」と語っていたんです。いいこと言うな、『あん』もそういう感じで映画にしてもらえたらいいんだけどなと思って、河瀬監督に手紙をそえて本をお送りしました。監督は自分で書いた脚本でしか撮らない人なので、そこだけが不安だったんですが、後日電話がかかってきて「私でいいんですか」と言ってくださった。

樹木希林さんも同じです。じつは徳江さんのビジュアルイメージって、かなり早い段階から希林さんを想定して書いていたんですよ。これはもうお願いするしかないということで手紙をそえて『あん』をお送りしたんです。そうしたら希林さんからも、思いがけずOKをいただけた。それで一昨年の1月、河瀬監督と希林さんとぼくの3人で全生園へ行って、まず森元さんにお会いしたんです。4千人の方々が眠る全生園の納骨堂にも足を運びました。

映画『あん』は世界30カ国以上で公開されたが、どの国でも反応はまったく同じでした、とドリアンさん。カタールの砂漠で樹木希林さんと

映画ってどんな低予算映画でもかなりの金額が必要になるので、スポンサー抜きには成立しません。しかも今回の映画は題材がハンセン病ですから、そういった意味でもどこの企業がスポンサーになってくれるのか、大きな不安がありました。ところが3人で全生園へ行ってから1週間後には手を挙げてくれる企業が出てきてくれて、フランスやドイツでも製作の話が具体化していった。そういう世界があるのかないのか、ぼくにはまったくわからないですけど、今回の映画に関しては全生園の納骨堂に眠っていらっしゃる4千の魂に背中を押してもらったような、一緒に歩んだような、そんな気がしています。

……なんなんでしょうね。どこの国でも感じてくれる人は感じてくれるってことなんでしょうか。それは樹木希林さんとふたりでウクライナとカタールの映画祭に行ったときにも感じました。ウクライナは今も国の半分で内戦状態が続いていて、アジアからの参加者はぼくと希林さんだけ。でも観客の反応を見てると、なんにも変わらないんですよ。

カタールもまったく同じです。民族のあり方、宗教、社会のしきたり、そういうものは国によって違いますけど、『あん』というのは人間の根幹の部分を描いた作品なので、そういうものを超えて通じるんじゃないでしょうか。だから砂漠の民であるカタールの人たちも、内戦状態にあるウクライナの人たちも共感して泣いてくれる。人間の中身ってそんなに大きくは変わらないものなんだなって、あらためて思いました。

3年間、ひとりで地味に書き継いできたものが本になり、さらに映画という形でたくさんの人たちとつながることができた。こんなこともあるのかと、つくづく思います。このアトリエの作業台の上で何度も書き直ししていたときには、カタールの砂漠まで行くことになるなんて、まったく想像もしてませんでしたから。

取材・編集:三浦博史 / 写真:長津孝輔