ハンセン病制圧活動サイト Global Campaign for Leprosy Elimination

People / ハンセン病に向き合う人びと

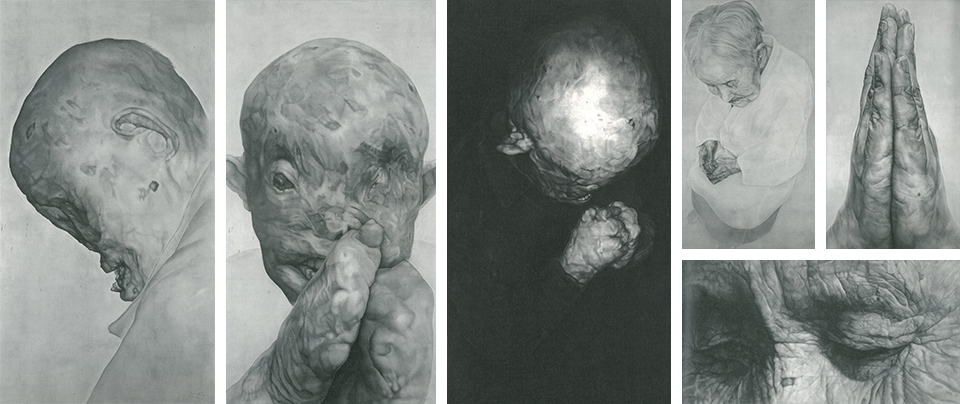

緻密な鉛筆画の肖像で知られる画家・木下晋さんは

ハンセン病回復者で詩人の桜井哲夫さんを10年にわたり描き続けました。

薬の副作用によって眼球を失った桜井さんが手に入れた「光を放つ心の目」。

制作のあいだずっと、その視線を浴びていたと木下さんは語ります。

Profile

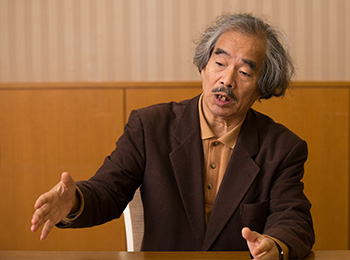

木下晋氏

(きのした すすむ)

1947年、富山県生まれ。幼少時から絵を描き、16歳で自由美術協会展に「起つ」(クレヨン、ベニヤ板)を出展、最年少での入選を果たす。81年に渡米し、帰国後から鉛筆による新たな表現に取りかかる。画文集「祈りの心」(求龍堂)、絵本「ハルばあちゃんの手」「はじめての旅」(福音館書店)などがある。

生身の桜井さんと会ったのは知人の紹介ですが、それより3年前の2002年に、桜井さんを追ったドキュメンタリー番組(*註)を観て衝撃を受けました。ぼくはこのとき、桜井さんに「出会った」のだと思っています。

津軽の大きなリンゴ園の長男であった桜井さんは、17歳のときハンセン病にかかり、当時の国の隔離政策のもとで草津の国立療養所「栗生楽泉園」に入所させられた。それから60年たってようやく、故郷の土を踏むことができたのです。そのあいだに、薬の副作用で両手の指と眼球をなくし、鼻は崩れ、声帯も手術で失った。

しかし、ぼくの心に深く刻まれたのは、桜井さんの容姿ではなく、ハンセン病への偏見と差別のために強いられた過酷な人生そのものでした。それまでハンセン病についてくわしいことを知らず、映画「砂の器」や「ベン・ハー」を観てもストーリー展開がピンときませんでした。しかし、桜井さんのドキュメンタリーを観て、こんなことがあるのか、と驚いたのです。でも、このときはそこまででした。

2005年に鉛筆画をテーマにNHKラジオ番組に出演したとき、偶然、アナウンサーの青木裕子さん(現在、軽井沢朗読館館長)の携帯に電話がかかってきた。聞くともなく聞いていると、“サクライテツオ”という名前が耳に飛び込んできました。「どこかで聞いたことのある名前だな」と思い、ドキュメンタリー番組のことを思い出してハッとしました。

「桜井さんって、ハンセン病元患者の?」と尋ねると、そうだとおっしゃる。ちょうど翌週、栗生楽泉園に桜井さんを訪ねる予定だというので、無理を言って同行させてもらうことにしました。私にとってこの出来事は、“偶然の必然”だったと思います。

東京から車で草津の栗生楽泉園へ向かい、着いたのは夕刻でした。桜井さんの部屋を覗くと、電気がついてなくて中は真っ暗。誰もいないかと思ったら、部屋の隅に壁を向いたまま身じろぎもせずに座っている桜井さんの小さな後ろ姿が見えました。

その背中を見た瞬間、ゾッとした。過去に同じような背中を見たことがある、と感じたのです。それは、実母と瞽女(ごぜ)・小林ハルさんの背中でした。ぼくらが日常的に使う「孤独」というような薄っぺらいものじゃない。まさに「深淵」というべきものです。身の置き所のない、居場所のない人の背中――ショックでした。

でも、電気をつけて話してみると、こちらのイメージとはぜんぜん違う。そこらへんにいる普通の明るいおじいちゃんなんです。初めて会うぼくに対して何の警戒心もなく受け入れてくれた。逆にそれが恐かったですね。最初から偉そうにしている奴なんてたいしたことないけれど、やさしい人は恐い。こちらの本質を見抜かれているようで、ごまかしが効かないですから。

桜井さんの場合、30歳代の半ば頃までは病状は重くなく、目も見えていた。西田幾多郎の哲学書を読んでいたというし、それを縁としてそうとう勉強したのでしょう。それが、新薬の使い方がまだ確立していないときに誤った投薬をされて、後遺障害を負ってしまった。薬を飲まなければ、おそらくそこまでひどいことにはならなかったかもしれない。ある意味で、桜井さんは神に選ばれた人間であり、その人生は宿命だったのだと思います。

註)NHKテレビ「にんげんドキュメント 津軽・故郷の光の中へ」

取材時、ちょうど制作中だった、桜井哲夫さんの肖像。鉛筆を薄く塗り重ねる手さばきはカメラで追えないほど速い。

ポケットサイズの手帳にぎっしりと書きこまれた日録は、木下さんのもうひとつの「作品」のようだ

そうです。「絵を描きたい」というより「桜井さんを知りたい」という気持ちでした。桜井さんが抱えている深淵の正体をどうしても知りたくなってしまったのです。そこで、会ってすぐに「モデルになってもらえませんか」と頼んだけれど、断られてしまった。というのは、当時桜井さんは療養所内でバッシングを受けていたのです。桜井さんを追ったドキュメンタリー番組が放映されたことで、かえって「ハンセン病は恐ろしい病気だ」という社会の偏見が助長されてしまったと考える人が少なくなかったのでしょう。

それでもめげずに療養所へ通い、桜井さんに会ってひたすら話を聞かせてもらいました。ちょうどその頃、東京大学の建築学科で絵を教えていたので、講義で桜井さんの話をすると、学生が「ぜひ連れて行ってほしい」と言う。それで、ほぼ毎回、学生たちと一緒に行きました。桜井さんを東大に呼んで講演をしてもらったこともあります。学生たちは涙を流して話に聞き入っていました。

最初に療養所を訪ねてから1年ぐらいたったある日、桜井さんから「話したいことがある」と連絡をもらいました。何ごとかと駆けつけてみると、モデルの承諾だったのです。「1カ月ほど前に肺炎にかかり、生死の境をさまよった。どうせ死ぬなら、生きた証として描いてもらいたいと思った」と。描かせてもらうのは無理だろうと諦めていたので、「よっしゃ!」と思いましたね。

ぼくは、モデルにポーズを取らせるのは嫌いです。自然にしていてもらったほうがいい。高齢者の場合、じっとしてもらうのは体に負担がかかるしね。桜井さんを描いたときも、普通にしてもらいました。

鉛筆画を始める前の一時期彫刻をやっていたので、正面向きの肖像画を描くときも、モデルを全方位から立体的に観察します。療養所にずっと留まって描くわけにはいきませんから、滞在中は桜井さんの話を聞いて、東京へ帰ってから自宅のアトリエで制作しました。桜井さんは酒が好きで、飲みながらいろいろな話をしてくれた。そのあいだに写真を撮り、簡単なスケッチをしたけれど、何よりも大切にしていたのは話を聞くことです。

話を聞いていると、顔や手の皺1本にも意味が出てきます。ただ皮膚の上に皺があるだけではなくて、人生そのものが集約されている。つまり、皺というのはその人が生きてきた軌跡であり、メッセージなのです。ぼくの絵を見た人からは「なぜそんなに皺を描くんだ」と言われることもあります。彫刻をやっていたんだから、実際に10本の皺があっても造形的な表現で1本にできるじゃないか、と。

でも、そうじゃない。ぼくは対象となる人の生きてきた世界を知りたいのであって、絵を描くことは二の次、三の次なのです。そうである以上、1本の皺に刻まれたメッセージを勝手に省略することなど、できるわけがない。表現者である前に人間として向き合いたいのです。

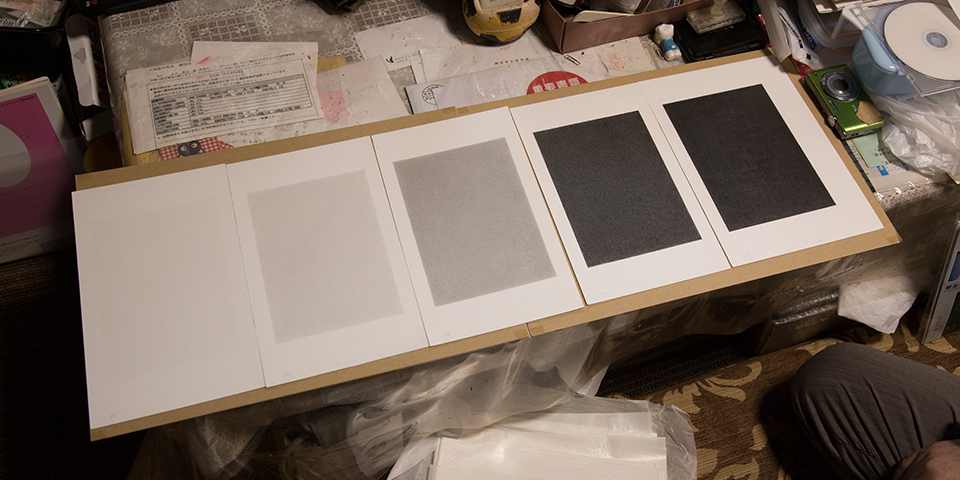

アトリエで紙に向かったら、話から受けた印象を瞬時にイメージして、A2判のエスキース(下絵)を描き上げます。本番ではこれを10倍に拡大した高さ2mの大きさにする。紙はケント紙です。9H~9Bの20段階の濃淡を使い分ける(2010年当時)ので、とくに5H以上の硬い鉛筆は画用紙など他の紙では軟らかすぎて、鉛筆が乗らない。無理をすると紙面が毛羽立って使いものになりません。ケント紙でも、描いているうちに繊維が延びて広がるくらいですから。

木下さんが作成した鉛筆の濃淡のグラデーション。鈍色の光を放ってなんとも美しい

使っているのはなんの変哲もない鉛筆

だいたいひとつ仕上げるのに1〜2カ月ほどですね。大作ともなると4カ月ほどかかることもあります。これは自分で作り上げたスタイルです。鉛筆は、欧米ではルネサンス期から画材として使われていましたが、デッサンなど簡便な作品や下絵が中心で、仕上げまで鉛筆だけで描く鉛筆画は世界にもほとんどありません。というか、「ないもの」を追究してたどりついたのが、鉛筆画だったのです。

30数年前にニューヨークへ行ったとき、日本人の芸術家がアメリカではまったく通用しないことにがく然としました。うまい、ヘタの問題じゃない。欧米のスタイルの模倣なら本家の芸術家がいるわけで、他は必要ない。世界を相手にするなら、とにかくオリジナルでなければダメなのです。「自分にとってオリジナリティーとは何か」という問いを突き付けられた気がしました。

数百軒はあろうかというニューヨーク中の画廊をつぶさに見て回り、ひたすら「ないもの」を探し、たどり着いた答えが「鉛筆画」でした。独学で勉強するうちに、鉛筆の濃淡を絵の具のように利用できないかと思いつき、6Bから9Hの鉛筆(2008年ごろまでの日本の鉛筆規格。現在10H~10Bの22段階の濃淡がある)で紙を1枚ずつ塗りつぶして鉛筆のグラデーションをつくってみたら、何とも言えず美しい。「これはいける」と思いました。

鉛筆での表現を模索していた頃、偶然にも旅先で小林ハルさんの瞽女唄を聴くことになりました。私は1981年当時、瞽女の存在を知らなかったのですが、第一声を聞いて仰天した。未知の音域というか、とにかく心臓を掴まれたようになり、身動きできなくなった。東京へ帰ってからも、寝ても覚めても“小林ハル”になってしまったのです。これはもう、描くしかない。そう思って、モデルを懇願しました。

でも、ハルさんは当時すでに特別養護盲老人ホームに入居していたから、周囲のガードが固く、なかなか承認してもらえませんでした。1年かかってホームの施設長と交渉し、最終的にはハルさん本人の「いいじゃないの、描かせておあげなさいよ」という一声でやっと認めてもらえた。81歳という高齢なので、モデルをしてもらうのは2日に1回、昼休みの1時間のみ、という条件でした。

ハルさんは生後まもなく視力を失い、5歳から瞽女として厳しい稽古を積み、旅回りをして生きてきました。成長期に一汁一菜の食事だったことに万事象徴される過酷な修業の掟に耐え忍び、それでも愚痴一つこぼさず、穏やかで、他人を気遣う人生の達人でした。描きながら聞く話は、その内容が全部映像になって浮かんでくる。春に畦道を歩きながら巡業したときの木の芽が吹く匂いとか、風の感覚とか。色を知らないはずなのに、その言葉には色彩が感じられたのです。

それまで、日本には一番濃い鉛筆でも6Bしかなかったのですが、これではハルさんの心の闇と光を表現することはできないと感じました。それで必死に探して、イギリスのメーカーのものに9Bから9Hまであることがわかり、取り寄せたのです。僕はハルさんに色彩の本当の意味や闇の中にこそある光の存在を教えてもらいました。

註)三味線や胡弓などを弾きながら唄い、門付巡業を生業とした盲人女性の旅芸人。江戸時代から昭和の初め頃まで全国で見られた。瞽女の呼称は、「盲御前」という敬称に由来する

左から、桜井さんを描いた「つぶやき」、「光の合掌」、「無心」。右は小林ハルさんを描いた「100年の想い」(上)、「102年の闘争3」(下)。右上の合掌する手は、2011年の東日本大震災後に描かれた「祈りの搭」。

桜井さんもハルさんも、病や障害、差別や偏見と闘い続けた人生だったはずです。でも、二人とも決して自分の人生に逆らっていません。運命に身を委ねている。二人に惹き付けられたのは、そうした強さのためでした。桜井さんは「自分はハンセン病の犠牲者だと思ったことはない。むしろこの病を得たおかげで、今日まで生きてくることができた」と話していました。粋がっているのではなく、自然に出てきた言葉です。

二人を見ていると、ものごとの本質を探ろうとするとき、視覚というのはたいした意味を持たないことがよくわかります。むしろ、視覚がないほうが、他の感覚が研ぎすまされる。「五体満足」こそ一番の障害なのかもしれない、とさえ感じました。

ぼくは、相手から頼まれて絵を描くことはまずありません。たとえば、白洲正子さんとは家も近く、よいお付き合いをさせていただいていたので、「描いてよ」と言われることもありました。でも、ぼくにとっての必然性がないと、描けない。桜井さんやハルさんと出会い、描かずにいられなかったのは、まちがいなく必然があったからです。

桜井さんもハルさんも、当然ながらぼくの絵を見ることなく逝ってしまった。でも、他のだれよりもこの二人が一番、「描かれている」ことを意識し、ぼくの絵を理解してくれていた――。いまも、この確信は揺らぎません。二人は、目は見えなくても光を放つ心の目を持ち、ぼくはその視線を全身に浴びながら制作していたのです。

取材・編集:三上美絵/写真:川本聖哉