ハンセン病制圧活動サイト Global Campaign for Leprosy Elimination

People / ハンセン病に向き合う人びと

※本記事に記載の肩書き・内容は取材当時のものです。

回復者みずからが作り上げたハンセン病資料館。

一般の博物館とはまったく異なる成り立ちと、その運営に携わる人々のことばは、

当時、多磨地区で遺跡の発掘を手がけていた黒尾和久さんに大きな感銘を与えた。

そんなハンセン病資料館がいま、直面している課題とは。

学芸員の立場から黒尾さんに語っていただきました。

Profile

黒尾 和久氏

(くろお かずひさ)

国立ハンセン病資料館学芸部長。1961年東京都大田区で生まれる。東京学芸大学で教育学・博物館学を学び、東洋大学文学部大学院修士課程で考古学を修める。

その後、東京都多摩地域にて考古学調査に従事。専門は縄文時代の実証的集落研究。その観点と方法を古代・中世そして近現代へと適応させてきた矢先の2000年に「旧石器遺跡ねつ造事件」が発覚。事件を契機に考古学史研究に着手し、考古学者の植民地支配・侵略戦争、国策との関わりを調査する。その過程で、同じ負の構造をもつハンセン病問題に出会い、縁あって2009年4月から国立ハンセン病資料館に勤務。現在、資料館スタッフとともに博物館機能の充実に努める。

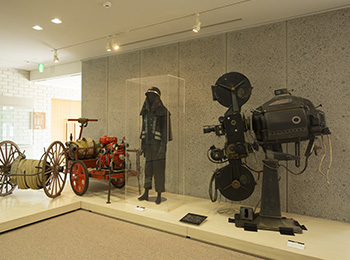

昔の入所者たちの暮らしも再現される館内

ハンセン病資料館が開館したのは1993年のことです。当初は名称も「高松宮記念ハンセン病資料館」といいました。多磨全生園には入所者により運営されていた自治会図書室があったのですが、そこで「もの」資料を集めるという作業が始まっていました。資料が集まるにつれて、入所者対象の「展示室をつくりたい」という話になって、図書室の一室を利用した「資料展示室」ができました。それとほぼ同じ時期に別に藤楓協会(1952年設立)の40周年事業で「史料館」をつくろう、という計画がもちあがっていました。このふたつが合流するようなかたちで、ハンセン病資料館設立の企画が具体的に立ち上がりました。

「高松宮記念ハンセン病資料館」のオープンには、かなりの苦労があったと聞いています。東村山の駅前で募金活動をする一方で、財界などに寄付を募るというようなことも並行してやりました。そうやって苦労を重ねた末に建物は建ったわけですが、資料館と言う限りにおいて、どうしても一般の方が見学する展示が必要になるわけですね。

普通は展示プランを作成する専門の職員(学芸員)がいて、専門業者がそれに加わって展示を作っていくのですが、この資料館の大きな特徴は、そういった大事な博物館づくりに欠かせない作業のすべてを入所者のみなさんが主体となって行ったということです。ハンセン病の療養所には、いろいろな仕事をしていた方々が集まっていましたから、大工仕事ができる人もいれば、歴史研究をしていて展示のプランを作れる人もいた。さらにボランティアの方たちのお手伝いもあり、みずから展示をどんどん作り上げてしまった。こんな博物館はほかにありません。そして集められた資料をみてください。たとえば、ここで展示している絵画にしても陶芸にしても、ファインアートや美術品ではありません。しかし、それに勝るとも劣らない、人間の創造のエネルギーに充ちあふれたものばかりです。

家族・親族との縁を絶たれた入所者の方々が眠る納骨堂

資料館設立の目的はふたつありました。ひとつは入所者たちが隔離されながらも懸命に「生きた証」を残してきました。それを伝えること。もうひとつはハンセン病に対する国の政策、あるいは社会、一般の人たちからの差別と偏見、これらがいかに理不尽で、あってはならないものであったか、こうした問題を二度と繰り返してはいけないと未来に伝えることです。このふたつの理念が柱になって資料館の事業が立ち上がっていきました。言い換えれば、このふたつのテーマを広く訴え、来館者に自らとの関わりを念頭におきながら深く考えてもらうために博物館という手法を採ったということです。方法としての博物館ですね。

それから納骨堂の隣に啓発活動の拠点となる博物館施設があるというのも大きな特徴です。これは非常に意味のある選地でした。将来、入所者の人たちがいなくなったとき、納骨堂を誰が守るのか。そういう時代が確実にやってきます。そのときに資料館が納骨堂に隣接してあれば、啓発活動に活かしてもらえるのと同時に墓守もしてもらえるじゃないか、そういう入所者のみなさんの願いが込められているように私は感じています。啓発の場と慰霊の場が隣り合っている。これは沖縄のひめゆり平和祈念資料館もそうですし、広島や長崎の平和記念公園もそうです。将来にわたって語り継いでいくためには、やはりこうした環境が大切だと思います。

「モノ」に「コト」を語らせる展示手法も特徴のひとつ

全国にある療養所からも貴重な資料を提供してもらって収蔵しています。これらの資料も「自分たちは全生園にハンセン病の資料館を作ろうと思っている。ついては古い資料で、いいものがあったら、ぜひ寄贈してくれないか」と入所者みずから各園を訪ねて、資料収集を行った成果なのです。

資料を集めたからには、展示しないと申し訳ないということで、旧館(高松宮記念ハンセン病資料館)では、とにかく展示室いっぱいに資料を並べるという手法を採っていました。もちろん展示のストーリー、シナリオはあるわけですが、その展示は実物資料がどっさり並んでいて、非常に力のあるものだったと思います。

療養所の入所者の方々というのは、たまたまハンセン病という病気になり、療養所に隔離されはしましたが、もしも社会で普通に生活していたなら、それなりのポジションにあって、かなりの発言力を持っていただろうなと思わせる方がたくさんいます。そういう人たちが不幸にも、療養所での生活を強いられた。さらにもうひとつ理不尽だったことは、日本の場合、国の(断種)政策で二世三世をもつことができなかったことです。入所者たちの間に「自分たちの世代がいなくなったら、この問題が社会から忘れられてしまうのではないか」といった危機感が強くあるのは、このためなのです。

国立の名を冠してリニューアルしたことによって、資料館運営の財政的基盤が強固になりました。それによって博物館施設に欠かせない諸条件が、より整いました。これは大きな変化だったと思います。博物館というと、どうしても展示室だけを見てしまいがちなんですが、その展示室に並べるもの、価値のあるものたちを収蔵して保存し、調査・研究を進めて博物館資料として、次の世代に伝える「蔵」としての機能ももっていないといけない。収蔵庫がこのタイミングで整った。もっとも、今はそれとて満杯となってしまい、新しい収蔵庫を建てなければならないという状態ですが……。

もうひとつの大きな変化はスタッフです。2001年の熊本地裁の裁判(らい予防法違憲国家賠償訴訟)を経て国が謝罪、補償、名誉回復を約束した。その名誉回復事業の一環として資料館の存在意義が認められ、予算措置がとられることになったわけです。なおかつ専門職である学芸員も配置されることになった。それまでは佐川(修氏。多磨全生園自治会長)さんや平沢(保治氏)さんたちが、自治会などの活動もあるなかで時間を割き、ほぼボランティアのようなかたちで博物館を運営してきたわけですから、これは大きな変化でした。入所者の想いと活動を引き継ぐ専門職員がようやく入ってきた。

そして、この2007年のリニューアルを機にハンセン病資料館には、もうひとつ目的が加わったと言っていいと思います。「資料館を患者、回復者の方々の名誉回復の場とする」という目的ですね。「国立の施設になったのだから、患者さんの主張ばかりではなく医者の努力があったことなど、もう少し中立的な視点からの展示もあっていいのではないか。国も悪意だけをもって政策を決めてきたわけではないのだから」とおっしゃる方もときどきいらっしゃいます。しかし謝罪・補償の一貫として国立化されて、「患者、回復者の名誉回復事業」を目的としているわけですから、そこをちゃんと理解してもらわなければいけない。その大事な部分に関して、いまだに一部の人たちに誤解があるように思っています。

趙根在(チョウ・グンジェ)さんの企画展

常設展示のほかに年2回の企画展示をやっています。今はちょうど趙根在(チョウ・グンジェ)さんの企画展ですね(註:2014年秋期〜2015年春期企画展)。常設展も適宜更新していて、ギャラリーなどを使った特別企画展などもやっています。ハンセン病に関するもので啓発にふさわしいテーマであれば、希望者にギャラリーを貸し出すということもしています。写真展、作品展をやりたいという申込みはけっこうあります。

人権教育の一環として、学校の団体利用が毎年、かなりの数あるというのも当館の大きな特徴ですね。来館者、とくに子どもたちに対する語り部の講話は、資料館活動の大きな柱なのですが、社会啓発についての充実をさらに図っていくということも、私たちの課題のひとつです。

一方で語り部の高齢化も進んでいますので、この価値ある活動をどのように次世代が受け継いでいくのかも議論しなければなりません。ハンセン病回復者としての経験、その経験を語る、語り部活動というのは、これは余人をして代えがたい。誰かが成り代わって語り継ぐということはとてもできません。しかし、それはいつか誰かが、なんらかのかたちで受け継いでいかなければいけない。

我々が直面している課題はある意味、戦争記憶をどう語り継ぐかという問題とまったく同じです。当事者の高齢化が進み、近い将来、語り部がいなくなる。しかし当事者がいないからといって、そこから何も引き出せない、何のメッセージも発信できないということはあってはならない。なぜ、この資料館が必要で、当事者がここまで力を注いできたのか。こうした活動の意義を、あらためて理論化していく必要があるでしょう。

展示物は日本各地の療養所の協力を得て収集された

展示品のひとつひとつが療養所の隔離の時代を物語る

四国遍路など往時の患者たちがたどった足跡も展示

ここにハンセン病の資料館があることは旧館の頃からよく知っていました。でも、まさかここで自分が仕事をするようになるとは思ってもみませんでした。私は元々考古学をやっていまして、多摩地域で遺跡の発掘をしていたのです。考古学というのは出土品を取扱いますので、そういう意味では、「もの」を展示する博物館とは非常に近しい関係にあります。それで「地域にある博物館はどうあるべきか」みたいなことをよく考えていたのです。

たとえばイギリスの大英博物館にしても上野の東博(東京国立博物館)にしても、普通、博物館というのは、まあ「偉い人」が集めたコレクションが基本となる展示が行われていますよね。たとえば大英博物館というのは大英帝国が築いてきた栄光、帝国主義の産物だという見方もできるでしょう。それが近代博物館というものの成り立ちでもあるわけです。

ところがこの博物館は真逆です。「国民国家」において一番差別され、底辺に押しやられていた人たちが、みずから立ち上がって、国にその存在を認めさせた。いわば「歴史を逆なでする博物館」です。これは博物館史のなかになかった、光彩を放つ存在と言っていいでしょう。徹底して上から目線ではない博物館です。公害訴訟関係の博物館、従軍慰安婦の博物館など、社会に対してプロテストを行うことを目的に立ち上がった博物館はほかにもいくつかありますが、ここもそのひとつです。そういった意味で、主張する、筋が通っている良い博物館だなあと思って、ときどき見にきていました。

私は博物館に関する小さな研究会(博物館問題研究会)を仲間とやってきたのですが、資料館が国立館としてリニューアルしたときの様々な問題について、学芸員の方たちと話し合う機会をもつことができました。それまでは、とにかくものを並べる列品展示だったわけですが、ものを美しくみせるためのテクニックを磨いてきた専門業者が入ると、今度はすっきりしすぎてしまう。ハンセン病という病気や社会の差別・偏見を展示する博物館なのに、なぜか綺麗にしあがって、逆に違和感がでているというようにも感じました。さらに国立館になったことで「国寄りの展示になっているのではないか」というような誤解をする人も出てきて、若い学芸員が苦しんでいたのです。本当に困難を抱えているように感じました。そういった話も含めて様々な議論をして、さらに館長の成田(稔氏)先生の講演も聴かせてもらいました。

「あなたはやさしいか」というテーマの、その話がとても良かったので、研究会の会報用にまとめたいと思い、テープ起こしをして、成田先生と若干のやりとりをしました。そうしたら成田先生が、「そんなことをやってぶらぶらしているんだったら、ウチの館に来て手伝え」とおっしゃるわけです(笑)。最初はご冗談でしょうと思ったのですが、それが縁になって最終的にはここで仕事をすることになりました。ですから私も「迷い込み組」のひとりなのです。以来6年になります。

モノは語りません。しかしモノにコトを語らせるのが博物館の仕事です。コトは価値・哲学・思想・歴史認識など様々な言葉におきかえられますが、ではコトを語るのは誰かというと、これはヒトだということになってくる。普通の博物館なら学芸員なりキュレーターなりがモノしてコトを語る仕事をするわけですが、この資料館ではまずそれを当事者がやってきた。その当事者の語りを我々は学んで引き継がなければならない。これは時間とのたたかいでもありますが、幸い資料館には三つの設立目的・理念が明確です。これを墨守するということが必要です。

もちろん、収蔵品のなかにも、何に使われたものだかわからなくなってしまうものなどもときどきあります。そういう障害も調査・研究を継続して低減しなくてはなりません。たとえば100点の資料を預かってきたとすると、その100点にどういうつながりがあって、どういうモノ語りが構築できるのか、その価値について、ちゃんと保存していく必要があるのです。この仕事はけっこう地味だし、時間もかかるし、スキルも必要な作業ですが、一般のみなさんの目にはなかなか触れることがない部分です。したがってなかなか理解されない領域なのですが、じつは博物館学芸員の仕事として、とても重要だと思っています。そうした地味な部分も、今後はより充実していきたいですね。

取材・編集:三浦博史 / 写真:川本聖哉