ハンセン病制圧活動サイト Global Campaign for Leprosy Elimination

People / ハンセン病に向き合う人びと

2016年11月から今年1月にかけて、多磨全生園内の「全生学園」跡地で発掘調査が行われ、

園の創設期につくられた隔離のための堀の遺構が見つかり、その規模や詳細が明らかになりました。

このレポートは、3月26日に国立ハンセン病資料館で開催された考古学調査の報告会の内容を整理しまとめたものです。

考古学調査といいますと、通常は原始古代など文献記録の残っていない時代の歴史について考究するための方法論だと思われていますが、考古学の対象は古い時代ばかりとは限りません。近現代の痕跡に対しても考古学的なアプローチをすることが可能です。

多磨全生園はかつて、近代化を進める国の政策のもとで、ハンセン病になった人びとを隔離する場所でした。それを象徴するものは何かといえば、「我と彼を隔てるもの」、つまり隔離のためにつくられた「境界」です。全生園の「境界」といえば柊(ヒイラギ)の垣根が有名ですが、じつはこれは三代目でして、初代は土塁と堀であり、二代目は板塀でした。この初代の「境界」である土塁と堀を、考古学的方法によって現在に可視化してみようというのが、今回の調査の目的のひとつです。

土塁と堀は、全生園草創期(全生病院)の敷地が入所者の増加にともなって拡大するにつれて、一部が取り払われたり埋め戻されたりするんですが、その過程で「望郷の丘」と呼ばれる人工の築山がつくられました。この築山の土はどこから運ばれどのようにつくられたのか。『俱会一処』(くえいっしょ)という全生園入所者自治会がまとめた歴史書に、この「望郷の丘」をつくったときのエピソードが載っています。そのエピソードに見合うかたちで、考古学的な物証を見つけることができるか。このことも、調査の目的のひとつでした。

一方で、「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」(通称「ハンセン病問題基本法」)とが2009年4月1日に施行されています。その18条に、「国は、ハンセン病の患者であった者等の名誉回復を図るため、国立のハンセン病資料館の設置、歴史的建造物の保存等ハンセン病及びハンセン病対策の歴史に関する正しい知識の普及啓発その他必要な措置を講ずる…」とあります。国立ハンセン病資料館の設置根拠もこの条文のなかにあるわけです。これに合わせて、私たちは現在、名誉回復事業として、ハンセン病療養所の歴史遺産化の推進を行おうとしています。

日本全国に国立ハンセン病療養所が13カ所あり、それぞれの療養所で自分たちの歴史をどうやって遺産化するかを試みています。多磨全生園には、自治会と東村山市が推進し、たくさんの協力団体が後押しをしている「人権の森構想」という運動があります。この「人権の森」という考え方のなかに、全生園の歴史的な遺構や遺物も含めていくことはできないか、「人権の森」として全生園を遺産化していくことはできないかということも提案しています。

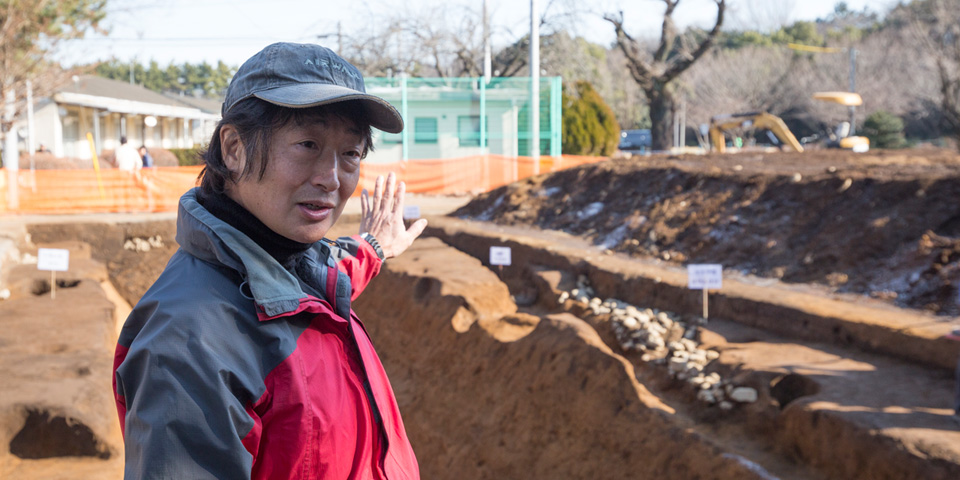

2017年1月7日に開催された堀の発掘現場の見学会には、全生園関係者や近隣住民など多くの人びとが参加し、堀の規模の大きさに驚いていた

写真をクリックすると拡大できます。

(図1)開設当初の時代、この「患者地区」が土塁と堀で囲まれていました。それが、敷地が拡張されたときに板塀になるんですが、大正末期に職員地区と患者地区を分ける境界のところで、土塁と堀が延伸されているんですね。この延伸の作業は、じつは入所者によって行われていました。

(図2)「あおば保育園」の脇に、土塁と埋もれかかった堀の一部をいまも見ることのできる場所があります。わずか20メートルくらいの範囲ですが、全生園開設当初にさかのぼる、地上から確認できる構築物はこの土塁と堀に限られています。非常に貴重なものです。

(図3)当時の全生病院には、職員たちが使う正門とはべつに、患者さんが収容されるときに使う「収容門」がありました。この写真をよく見ると、門の向うに橋の欄干が見えます。敷地の中に川があるわけではありません。空堀の上に橋がかかっているのです。さらに少し高まって見える薮地のようところが土塁です。

(図4)これは、事務本館の前で撮影された集合写真です。並んでいるのは職員や家族でしょうか、晴れ着を着ているので正月か何かのときだろうと思います。この写真の右奥を見ると、建物の向うにやはり堀に渡された橋の欄干のようなものが見えます。その向こう側には薮のような塊のようなものも見える。これが土塁です。医者や職員たちは、事務本館から患者地区に入っていくときに、この橋を使って堀と土塁を越えていったとみられます。

(図5)全生園に電気が引かれたころ、大正末期くらいの女舎の写真です。みんなで集まってお茶を呑んでいます。ここに写っている茶碗に注目してください。これは20世紀第1四半期につくられて流通していたものです。今回の堀の発掘では、このような茶碗も出てきています。

(図6)当時の墓地が写っている写真です。なにか供養の式典が行われていますが、奥のほうに土塁が見えています。ここは当時の敷地の南東の隅に当たり、ここで土塁が90度に折れているところです。今回発掘調査をしたのは、ちょうどこのあたりになります。(図7)雪の風景ですが、ここにも土塁と堀が写っています。

(図8)1925(大正14)年に撮られた航空写真です。開設当初から敷地が拡張され、耕作地が広がっているのがわかります。入所者の方たちが自分たちの口に入る食糧をつくるために、土地を開墾して農地をつくったのです。それによって症状を悪くすることも多々あったと思います。写真をよく見ると、耕作地のなかに築山(望郷の丘)があらわれています。『俱会一処』のなかに、「堀をつくるときに余った土をトロッコで運んで築山の土にした」(註)という話が載っています。

註)『俱会一処』58~59ページにはこのように書かれている。「官舎地区も南側に広げられたため、患者の逃走を防ぐための堀を造る必要があった。その余り土で築山を―ということになり、トロッコが購入され、官舎地区との境界線から築山の予定地まで線路が敷かれた。」

さきほど、大正末期に患者作業によって土塁と堀が延伸されたという話をしました。このときに堀から出た土によって築山が造られたのではないかと考えています。じつは開設当初につくられた土塁と堀は、患者地区の側から見て土塁の外側に堀があるという構造になっていました。これに較べて延伸した部分は、土塁の内側に堀がある。つまり入所者に作業をさせたために内側を掘ることになり、ここで堀と土塁の位置が変わったわけです。今回の調査では、こういうことについても確認してみました。

(図9)今回の調査で発掘したのは、ちょうどこのあたり、のちにここに全生学園が建てられます。よく見ると、土塁がまだ残っていて、その手前の土の色が少し違っているところがあるのがわかりますね。これは土塁を残したまま、先に堀を埋め立てたということなんです。堀を埋めるなら、土塁を崩してその土を使えばいいじゃないかと思うんですが、そのようにはしなかったんですね。

(図10)これが全生学園建設中の写真です。1930年から1931年ごろ、満州事変などが起こり日中戦争が泥沼化していく時代です。それを象徴するような写真ですね。

(図11)この建物はいまも全生園に残っています。昭和11(1936)年に上野の帝室博物館(現東京国立博物館)の建物を移築して図書館としてつくられ、いまは理容室・美容院が入っています。全生園に現存する一番古い建物です。この建物の手前に、全生学園の校舎もあったんですが、2008年の2月に老朽化で解体してしまいました。今回発掘した堀は、その全生学園の下に埋まっていたわけです。

(図12)戦後すぐ、昭和22(1947)年の神社通りです。ちょうどこれから、資料館前の桜並木が開花しますが、神社通りの桜もいまもきれいです。この桜の下にもちょうど堀が埋まっているのではないかと思います。ちなみに写真をよく見ると、神社(永代神社=入所者によって全生園敷地内につくられた)の鳥居がありません。GHQの命令を慮って鳥居を隠した後のようです。

このように、全生園にはたくさんの歴史のモニュメントがあり、痕跡化が進んだ「記憶の場所」がある。そのひとつに土塁と堀というものもある。それを実際に考古学調査してみたわけです。その報告をこれからさせていただきます。

去年の2016年の2月に第一次調査を行い、今回は11月から今年1月にかけて第二次調査として、全生学園跡地の発掘をしました。考古学調査というのは、後につくられたもの、時代の新しいものから順番に掘っていくということになります。今回の調査はここに埋まっている堀を発掘するためのものでしたが、実際に掘ってみたところ、全生学園の基礎が堀の上にほぼ重なった状態で残っていることがわかりました。当初は一カ月くらいの予定だったんですが、結局、上にある全生学園の調査に一カ月かかり、その下の堀の調査にまた一カ月、つまり二倍くらい時間がかかってしまいました。でもそれによって、歴史が明らかになったということで、よかったなと思っています。

(図13)ここが全生学園のあったところです。いまは公園になっていて真っ平らな土地があるだけです。そこを「このへんじゃないか」とあたりをつけて、1.5メートル×5メートルを人力で掘り始めました。ところが(遺構に)当たらなかったんです。そこでもう少し北に広げて掘ってみました。それでもなかなか当たらなくて、最終的には15メートルくらい掘って、やっと(堀の)本体があることが確認できました。

(図14)広い範囲を掘り始めましたら、鉄筋の基礎が出てきました。こういうものが規則的に並んでいて、コンクリ―トと大きな石が出てくる。これは確実に全生学園の基礎だろうとわかりました。全生学園の調査もおろそかにすることはできませんので、このようにひとつひとつの痕跡も記録してあります。(図15)こういうかたちで、ひとつひとつ丁寧に手で掘って記録している様子です。

(図16)これが全生学園の基礎の全貌です。規則正しく、1.8メートル間隔で建築の基礎の跡が出ています。

(図17)学園の調査が終わって、ようやく堀の発掘作業に移りました。ベルトコンベアを使って土の搬出をしました。遺物が土の中から出るので、重機で掘るわけにいきません。遺物は時期を決定するために重要なものなので、なるべく元の位置を崩さないように取り上げたい。となると人手で掘るしかないんですね。ちょうど写真中央に、瓶が逆さまに埋まっている様子が写っています。これは堀の中央あたり、深さ1メートルくらいのところから出たものです。

(図18)これはかなり底のほうから出てきた一斗缶です。言い伝えによると、一斗缶を二つくらい並べて、その上に乗って堀から出たという話があるらしいです。ちょうど出てきた一斗缶はつぶれていて、そんな時代の名残なのかなという気がしました。

(図19)出てきた遺物は、完品で出てくるものもありますが、このように割れてしまっているものもある。この堀は当時、患者地区の外側に面していたわけで、この製品たちが入所者が投げ込んだのか、外から投げ込まれたのかはわからないんですが、時代的には20世紀の第1四半期くらいに製造されたガラス製品がほとんどです。年代的には堀の埋められた時期と合っています。

(図20)掘りあげられた堀の断面です。写真右側が患者地区の外側になります。上のほうの大きな石は、さきほどの全生学園の基礎です。堀への土の流れ込み具合をみると、外側(右側)から流れ込んでいるのがわかります。堀の底に近いほうには非常に細かい土が入っています。これはおそらく1909年から1925年くらいのあいだに自然に流入して溜まった土ではないかと思います。少し茶色っぽい土はおそらくは土塁から流れ落ちてきたもの、黒い土が交じっているのは、耕作関係の黒土が流れこんでいるのではないかと思います。

その上にはローム(粘土などの含有が多い土壌)の塊がアットランダムに投げ込まれたような状態で、これは明らかに人間が埋め戻した跡ですね。その上は、学校をつくったり運動場をつくったりするときに転圧された硬い土がのっかった状態になっているのがよくわかると思います。

(図21)これが掘りあげられた堀です。幅4メートル、深さ2メートル、底の部分は幅が1.8メートルです。おもしろいことに患者地区側の堀の壁面に50センチくらいの間隔で、穴が一列にぽこぽこと空いているのが見つかりました。これが何か、どうやってできたのかはまだ不明です。また底面はかなりボコボコしていますが、よくみるとスコップの跡が残っています。底面はすぐに土が入り込んできてパックしてしまうので、そういう跡も残りやすいんですね。こういうことも掘ってみて初めてわかりました。

堀の形も、はじめは台形だろうと考えていたんですが、底面から50センチくらいの高さのところから、非常に急峻になっていました。さらにそのうえは、オーバーハングしている。実際にはここに土塁もあったはずで、しかもオーバーハングしていたとなると、怖くて登れない、降りられないというかたちになっていたんだと思います。

(図22)これも堀の全体です。測量してみて初めてわかったんですが、この西端(写真左)と東端(写真右)の標高がちょうど20センチ違うんです。つまり10メートルにつき10センチ下げるというような設計がなされていたようです。降った水が必ず西から東へ流れて、どこかに溜まるというふうになっていたんじゃないか。それだけの勾配がついていたということです。また、全生園の基礎が完全に重なっていましたが、向きは少しずれていたこともわかりますね。

2016年2月に行った一次調査のことについても触れておきます。一次調査は花さき保育園とあおば保育園のあいだを掘りました。(図23)このように、下のほうは自然に土が堆積していますが、その上に大量のゴミが投げ込まれていました。

(図24)さきほど黒尾部長もお見せした現存している土塁と堀の写真です。ほとんど埋め戻しされていない、つくられてから100年たった状態の土塁と堀です。土塁の高さは1メートルから1.5メートル、幅が5~6メートルくらいあって、元の状態からかなり広がってしまったんですね。(図25)ここを掘ると、こんな形になります。

調査方法としては、縄文時代や古墳時代を対象にして考古学でやることとまったく同じことをわれわれはやっているわけです。土を掘って、出てきた遺物を記録し、記録を撮っていく。その利用のされ方はそれぞれの立場や考え方で変わっていくんですが、仕事する立場としては、日常的にやっていることと同じ、考古学調査をやっているわけです。

(図26)いまの話について補足しておきます。第一次調査ではぜんぶで3カ所にトレンチ(遺構の所在を確認するために行う試掘調査用の溝)を入れてみました。このうち1号トレンチと2号トレンチは、開設当初につくられた堀と土塁のあるところです。このうち2号トレンチは、ちょうど堀が敷地に添って90度に屈曲しているあたりではないかということで入れてみたんですが、調査によってその場所では堀の片側の壁が確認できなかった。このことから、ここで堀が屈曲しているということを、ある程度押さえることができたかなと思います。

これに対して3号トレンチは、敷地拡張時に堀と土塁が延伸されたところです。今回の二次調査では、さらに花さき保育園のあるところにも、もう1本トレンチを入れてみました。それによって、古い時代の堀は土塁の外側にあったのに、延伸した部分では土塁の内側に堀があることを確かめることができました。

そのうえで、その堀の規模にも注目したいんですが、いま残存している土塁は地表面から1メートルほどのかわいらしいものです。それに比べてこの堀の規模は大きすぎるんですね。全生学園跡地から出た堀に較べても、深さ2メートル、幅5メートルとさらに大きな堀だった。これだけの堀から出た土砂によって、この程度の土塁を築いただけでは、土が余ってしまうはずです。

ではその土砂はどこに行ったのか。これが、最初に申し上げたように、トロッコで運ばれて築山をつくるのに使われたのではないか。調査によってわかったこの場所の堀の規模は、それに合致する状況証拠のひとつになるのではないかと思います。まだ推定にすぎませんが、入所者たちのあいだで「血と汗の結晶」と伝えられてきた築山の成立の痕跡が、ここに残っているというふうに考えられないかと思っているところです。

それから、第一次調査の結果、これらの堀が大量の生活廃棄物によって埋め立てられていた。そのなかには昭和30年~40年代の焼け焦げた建築廃材やブロック塀のカケラがかなり混じっていた。おそらくこの堀は、昭和30~40年代まで窪地として残っていたのではないか。それを、全生園のなかで火事があったときに出た瓦礫によって埋め立てたのではないかという想定もなりたつんですね。戦後、米軍が撮った航空写真や国土地理院の写真をみると、確かにこのあたりの土塁の内側に黒い筋が残っているのが見えます。おそらくかなり長いあいだ堀が窪地として残っていて、そこに瓦礫を投げて埋め立てた時期があったのではないかと予想しています。

今回の調査では、2008年に惜しまれつつも解体されてしまった全生学園の建物の基礎もきれいに検出できました。ここに全生学園が確かにあったのだということを、考古学的痕跡としても記録できたわけです。その下にありながら、忘れられていた堀の存在も確認することができた。しかもその規模が、人間一人が入りきるような2メートルもの高さ、幅が4メートルもあった。この規模は、実際に掘ってみなければ実感できないものでした。きっちり掘りあげられたものを見て、そのスケールにやはり驚きました。

(図27)この写真をご覧ください。1915~16年ごろの写真で、入所者が堀に入って土木作業をしています。この時代の日本人の平均身長は160センチもいかないくらいだと思いますが、この写真では堀のなかにいる人物の頭が地表面に出ているように見えます。発掘調査によってわかった堀の規模からすると、写真の堀は少し小さいようにも思いますね。これは藤野さんが説明したように、堀の下のほうにはすでに自然に流入した土が50センチくらい堆積していて、その上に人が乗るとちょうどこの写真のようになるということではないかと思います。今回掘った堀のスケールとこの写真の堀のスケールがなんとなく合わない感じがするのも、そういうところを勘案しながら検討すると、ぴったりくるのかなと思います。

さきほど、堀の内側の壁面に「謎の穴がある」という話もありました。この写真をよく見ると、謎の穴に見合うような痕跡がちょっと見えませんか。木の根っこの跡か何かが、等間隔に並んでいるように見えるんです。これが何なのかはわかりませんが、こういうものも、実際に掘ったところきれいな形で出てきたということで、これからの検討の対象になるかなと思います。

縄文時代や古墳時代の発掘と違って、こういう当時の写真が残っているというところが、近代の考古学調査のおもしろさかなと思います。写真をもとに予想していたものと違うスケール感のものが出てきてしまった。でも写真が細工されているはずはないでしょうし、おそらくこの両方とも事実なんです。ですから、その両方の整合性をうまくとって、理解していくことが必要だろうと思います。

一方、この写真を入所者の方の立場で見るとどうか。白衣を着た職員がポケットに手を突っ込んだり後ろ手に組んだりしながら、作業を監視しているというか見守っているというか、そういう写真なんですね。こういう写真を見ると、われわれはどちらの立ち位置にいて物事を考えるのかということを、意識させられますね。またそういう立ち位置の違いを象徴するような、「我と彼とを隔てる」土塁と堀がいっしょに写し込まれている。今回の発掘調査は、こういった歴史の痕跡をもう一度地中から掘り出して可視化してみたということです。

質問:療養所をつくった側の人たちで、堀と土塁をつくることに反対した人はいなかったのか。

黒尾:おそらくなかったと思います。そういう記録もないです。刑務所もそうですが、近代の国民国家は、国のためにならないとみなした者を、「我と彼を隔てる」境界のなかに閉じ込めるということをしました。ハンセン病という病気になったがために、そういう扱いを受ける人たちがいたわけです。全生園の場合は1909年の開設にあわせて、中世のお城と同じような土塁と堀で我と彼の境を構築した。それはおそらく、多磨全生園のある東村山の土地がローム層台地のうえにあって、わりと土塁と堀をつくるのが容易だったということもあったと思います。

また土塁の外側に堀があったということは、中の人が外に出るのを防ぐよりも、外の人が中に入らないようにするという構えだったとも考えられます。全生園ができるときに、近隣住民が反対し、「火を点けるぞ」といった流言まであった。そういうこともあって、堀と土塁で身構えたと考えられなくもないと思います。

質問:新しくつくられた堀の仕様がわかる歴史資料はあるのか。

黒尾:当初の堀と土塁の規模については光田健輔のエッセイなどにも出てきますが、延伸した部分についてどれくらいの規模だったかは、私の知る限り記録には載っていません。ですから現状のものから推定するしかないのですが、いまあるものはなだらかになってしまっていて、当初よりも小さくなっているようにも思います。ただ新しいほうの堀はかなり巨大なもので、そのときに出た土で築山をつくるくらいの堀だったのではないかと考えられるわけです。土塁がなくても、これだけの堀だけでも隔離の施設としては十分ではなかったかという印象をもちます。

質問:歴史遺産化の推進について。また文化財保護法との関係について。

黒尾:最後にそのことをお話したいと思っていました。国民共有の財産を守るという意味で文化財保護法というものがあり、地面に埋まっている地表から見えないものについて遺構・遺物について埋蔵文化財という言い方をします。それを発掘調査して確認し、必要なものについては保護していく、残していくというのが、埋蔵文化財の保護行政となっています。

ただ近代以降のものは埋蔵文化財として認定されてにくい現状があります。文化財として保護するものといえば、平城宮や吉野ケ里遺跡や加曽利貝塚のように古いもの、あるいは中世の戦国城郭のようなものというイメージがあるわけですが、近世以降については、地域にとって重要なものという地域の人たちの思いがあれば、文化財に指定することができるのです。近代以降については、その地域にとって特に重要なものであれば認定してもよいということになっています。

ところが近代以降のものを埋蔵文化財として認定するということは、まだまだこれからの課題でして、まさにそうした課題の最前線に位置するものが今回の堀ではないかと思います。多磨全生園は、「人権の森構想」を進める自治会や東村山市にとってだけではなく、また東京都にとってだけではなくて、連合府県立のハンセン病療養所の施設として、関東あるいは新潟や長野や静岡も含めた地域にとって重要なものです。これを「負の遺産」として考えるかどうかは別として、たくさんの学びがある場所です。

当初の敷地の周囲を1.1キロメートルにわたって取り囲んでいた、そしていまも地中に埋まっている堀、一部はいまも残っている土塁、そしてその土塁と堀を構築する際に出た土でつくられた血と汗の結晶としての築山、これらを近代の地域の重要な遺構として、埋蔵文化財として、保護の対象にしていくことは決して不可能ではないと思いますし、その方向を目指したいと思っています。

今回は掘りだした堀は調査が終わるとすぐに埋め戻し、現状に戻してしまいました。でも調査をしたおかげで、そこを掘れば同じようにまた歴史を可視化することができます。いずれは、土塁と堀をセットにして、その一部だけでも復元できればとも思います。かつてこういう規模感で入所者の人たちを隔てるものがあったのだということを、遺跡公園のようにして活用しながら可視化していくこともできるのではないかと思います。

2回の発掘をしてみて、実際にあれだけの規模のものが地中に埋まっていることがわかった。2メートルの深さの堀ですから、地下室のあるような大きな建物でもつくらない限りは、このままずっと残すことができるし、発掘すれば目の前に可視化することができるわけですね。そういう文化財なのだというところに、価値を見出したい。これは文化庁の管轄になっていきますが、東村山市の文化財保護の担当の人たちとも相談して、将来的にはいまある歴史的な遺構とともに埋蔵文化財もセットに保護の対象にできればとも思います。そうすれば現状を変更をする際は必ず調査が必要になりますし、壊すことはまかりならんという論陣を張ることもできます。そういう方向を目指したいと思っております。

なかなか近現代のものは考古学の研究対象にならないとか、文化財保護の対象にならないという意見もありますが、もう明治も大正も昭和もどんどん過去になり、過去のものからどういう価値を選択するかということが、迫られているわけです。多磨全生園についていえば、考古学的手法で検証が可能な土塁、堀、築山、この三つは、価値あるものとして後世に伝えるべき内容をもっているのではないかと思います。その価値がどこに書かれているかといえば、自治会の刊行している『俱会一処』にあるわけです。そういうものも重ねつつ、次の世代に価値を伝えていく方法を考えたいと思っています。

取材・編集:太田香保 / 撮影:長津孝輔