ハンセン病制圧活動サイト Global Campaign for Leprosy Elimination

People / ハンセン病に向き合う人びと

※本記事に記載の肩書き・内容は取材当時のものです。

1978年夏。とある学生組織の執行委員をしていた20歳の青年が薄暗い地下室で一冊の古ぼけた文庫本と出合った。

タイトルは『いのちの初夜』。わずか23歳でこの世を去ったハンセン病作家、北條民雄が描きだす壮絶なリアリズムに震えた青年は、

その記憶を糧としてのちに作家となった。差別、病に苦しみながらも気高く生きる人たち。

その姿から私たちは何を感じ、考え、どう向き合っていったらいいのか。作家、髙山文彦さんにうかがいました。

Profile

髙山 文彦氏

(たかやま ふみひこ)

1958年宮崎県高千穂生まれ。法政大学文学部中退。1999年、北條民雄の生涯を描いた『火花』で第31回大宅壮一ノンフィクション賞、第22回講談社ノンフィクション賞を受賞。著書に『水平記 松本治一郎と部落解放の一〇〇年』、『エレクトラ 中上健次の生涯』、『大津波を生きる 巨大防潮堤と田老百年のいとなみ』、『ふたり 皇后美智子と石牟礼道子』などがある。2014年には笹川良一・陽平親子を追ったノンフィクション『宿命の子 笹川一族の神話』を上梓した。

偶然出合った『いのちの初夜』。手に取ったのは写真の角川文庫版だったという

北條民雄というハンセン病の作家がいたということは知っていたんですが、読んだのは本当に偶然でした。学生会館地下にある電源室に段ボール箱があって、そこにたくさんの文庫本が投げ込んであったんです。タイトルが『いのちの初夜』だから、ちょっと艶っぽい内容なんだろうとなにげなく手に取り、誰かが隣の逓信病院からもってきた、かたい寝台の上で読みました。読み始めてすぐたいへんショックを受け、恐ろしい感動で身体がガクガクと震えたのを覚えています。

人間の命、たまたまこの世にもたらされ、生み出されてしまった生命。それが運命か宿命か、当時もっとも恐れられ、忌み嫌われていた、らい病という病を得てしまった。主人公はどんなにかつらかったろうと思いました。当時私は20歳でした。まわりの男子学生に訊いてみると『いのちの初夜』を知っている人は、ほとんどいなかったですね。女性では中学生のときに読んだという早熟なクラスメートがひとりだけいました。

『いのちの初夜』に関しては川端康成が小林秀雄に伝えたことばが、すべてを表しているように思います。「この小説を読むと、まず大概の小説がなんとなくヘナチョコに思われる」。こういうものに出合ったとき、人は立ちすくまざるを得ない。そして一回性に彩られた作品でもあった。文学作品というものは、どれもある種の一回性のもとに書かれるわけですが、ことにこの作品は北條民雄という青年の短い命によって書かれ、しかもそれが永遠の命をもつにいたった。とても力にあふれた作品だと感じました。

当時は、そういう発想すらなかったと思います。ところが今の仕事をするようになって田舎に帰ってみると、お袋から「お前が高校の時に出した詩集がまだとってあるんだけど、持って帰るか」なんてことを出し抜けに言われるわけですね(笑)。本人も忘れていたことで非常に恥ずかしいんですが、詩集を出していたということは、高校生のときにはすでに文学の徒になりたいという志をもっていたんでしょう。大学に入ってからもその思いはひそかにもち続けていたはずですが、だからといって文芸サークルに入ったりはしませんでした。

探検部です。部屋のなかで本ばかり読んでいるより、外に出て身体を動かした方が得るものが多いにちがいない、そんな予感がそのときからあったんでしょう。

髙山さんの作品は「生身の生命の姿」と、人間の輝きをテーマとするものが多い

多くの人との出会いによって紡がれた『火花』は第31回・大宅壮一ノンフィクション賞などを受賞した

『火花』は「望星」(ぼうせい)という雑誌(※東海教育研究所刊)に掲載された連載をもとにしてまとめたものです。連載は'98年4月号から翌年'99年8月号まで続きました。『火花』を書くきっかけはいくつかありましたが、一番大きかったのは北條民雄の生まれ故郷をたずね、お墓参りをしたことだったと思います。

当時、私は連続児童殺傷事件(※'97年2月から数ヶ月にわたった俗称・酒鬼薔薇事件)の取材と連載のために毎月神戸に通っていました。連載も終わりに近づいて、これ以上取材することもなくなってきた頃、担当編集者が「どうです髙山さん、取材も一段落したことだし、どこか行きたいところはありませんか」と訊いてきたんですね。そこで私は北條民雄のお墓へ行きたい、と答えました。北條の出身地へは神戸から高速船に乗ればすぐの距離だったからです。

北條の本名、出身地が公表されたのは生誕100周年にあたる2014年(※本名・七條晃司=しちじょう・こうじ、徳島県阿南市出身であることなどが関係者の了承を得て公表された)でしたが、私はそれらの情報については取材などを通じてすでに知っていました。北條民雄の生涯について書くことは長年のテーマでしたので、その前にお墓参りをして「あなたのことを書きますよ」と伝えるべきだろうと思っていたんです。

北條の生まれた村は那珂川沿いのとても風光明媚なところでした。右手に那珂川が流れ、左手に集落があって、その向こうはずっと田圃が続いている。私が行ったのは秋でしたので、田圃は黄金の海のようで、その合間にぽつん、ぽつんと小さな丘があるんです。一見して人工的につくられたとわかる丘で、そこがその集落の墓地になっているんですね。北條のお墓も、そのひとつにありました。

まず北條が暮らした多磨全生園へ行って山下道輔さんなど、関係者の方々からお話をうかがいました。当時は古い木造の図書館が残っていて、山下さんが中心となって資料の整理を進めているという段階でした。量がとにかく膨大で、どこかの大学から学生でも呼んで分類しないと、どうにもならないのではないかと思ったことを覚えています。

取材を始めた当初、私は『いのちの初夜』の頃を知る人たちは、もう誰もいないと思っていたんです。『いのちの火影』を書いた光岡良二さんも、とうに亡くなっているに違いないと思い込んでいました。しかし私が全生園に通い始めた頃、光岡さんは、まだご存命だったんですね。そのことをあとになって知り、自分の不明を恥じました。

その後、渡辺立子さんという方がご存命で、その方が北條の友人であった東條耿一(とうじょう・こういち)の実妹であることを知りました。じつはすでに私はその方と出合っていたんですよね。「津田せつ子」のペンネームで何冊か本を出されているんですが、それを読んでいたんです。私はインタビューのお願いを手紙に書き、それを山下さんから渡辺立子さんに手渡してもらいました。初めてお会いしてお話をうかがったのは'96年か’97年の春のことだったと思います。

同じ頃、北條民雄のご近所だったという方からも長い手紙をいただきました。週刊新潮に「掲示板」というコーナーがありますが、そこに「北條民雄に関する情報をおもちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ髙山まで連絡をください」とメッセージを載せてもらったんですね。届いた手紙には、その方が子ども時代に親しんだ北條の生家のあたりの貴重な記憶がしたためられていました。このエピソードも『火花』に書いてあります。

こうしたことが重なって次第に「書ける」という確信につながっていきました。ノンフィクションというものは、すべてを調べあげ、闘う覚悟ができて初めて書けるものなんですね。何に対してなのかはよくわかりませんが、「闘う!」という気概がなければとても書きとおせるものではありません。『火花』の場合は、たいへん長い時間がかかりました。

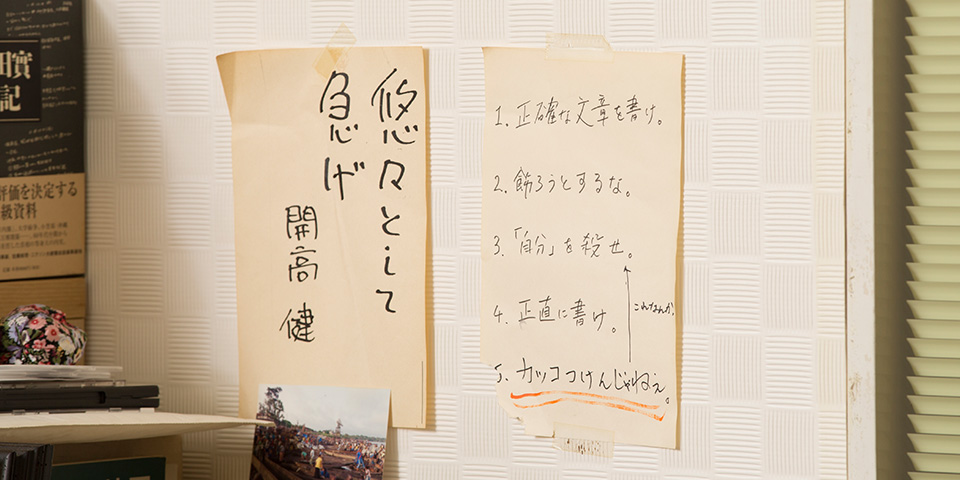

仕事場の机横にある張り紙。右は髙山さん、左の「悠々として急げ」は開高健氏の自筆

そのお話を聞いたのは立子さんの家、四畳半の小さな部屋でした。やはりそうきたかと思いましたよ。たしかにそれはそうでしょうし、そう言いたい気持ちも、とてもよくわかります。けれども当事者にしかわからないと言ってしまったら、そこですべてが終わってしまう。痛みがわかって完璧に寄り添うことができるものなら作品を書く必要なんてないんです。私が全生園に何度も足を運んだり、ほっつき歩いたり、資料を調べたりするのは「わからない」からです。

わかることもあります。全生園で暮らす方のもとに、冬になると蜜柑を送ってこられる方がいます。その蜜柑を「毎年送ってくださる方がいるんですよ」と、立子さんはうれしそうに言いながら、わけてくださる。このうれしい気持ちというのは世間とつながっているという歓びなんだろうと思うんですね。彼らは世間と隔絶されたところで生きていかざるを得なかったから、ささやかでもつながっていることがうれしい。こういうのを見ているのは、たまらなく切ない。

でもハンセン病になって差別された人の本当の痛みというものは、当事者でない人間にはわかり得ないものなんです。立子さんからそのことを言われたとき、私は傷つくと同時にやり場のない憤りを感じました。立子さんだってわかっているはずなのに、なぜそんなことを言うのかと。そして望郷の丘(※全生園のなかにある丘。入所者自身が残土や岩を盛り上げてつくったもので、ここから自分たちの故郷を望見したという)に登り、「絶対に書いてやる!」と思いました。

絶対に書くと決意したもうひとつの理由は、立子さんが話してくれたエピソードを通じて生身の北條を見てしまったからです。死にかかった北條が自分の左手をとって「こんなに冷たい手をして、可哀想に可哀想に」と何度もさすってくれたと立子さんは語ってくれましたが、そのとき私は60年以上前に生きた北條民雄という人の存在をありありと感じました。その姿を見てしまった者として、逃げることはできなかった。

なぜなんでしょうね。同じテーマだから取り上げようとか、そういうことをつねに考えているわけではないんですよ。ひとつ言えるのは、生身の生命の姿をそこに見ているからなんでしょうね。大きな視点から見れば、ハンセン病を語ることは人類史を語ることと同義だということです。そして人類史のもっている負の歴史、負の遺産を直視することには、人間という不可思議な存在の正体に迫るうえで非常に大きな意義があると思います。

1922(大正11)年に書かれた水平社宣言は、「人間に光りあれ」というたいへん有名なことばで結ばれていますが、これは人は誰でも平等に生きる権利をもつ、ということ高らかにを宣言したものです。同時に、人間というものを尊敬する心に充ちている。人権宣言と言ってもいいくらいです。こういうことばを日本人はもっているんですね。

『宿命の子』の執筆にあたっては笹川陽平氏と1年間、徹底的に行動をともにして取材をおこなった。コンゴにて

ポルトガル・コインブラ大学にて

船舶振興会(※日本財団の前身)と笹川一族は、長年たいへん黒いイメージで報道されてきました。私自身そのイメージにかなり染められていたと思います。'90年代なかばには文藝春秋社をはじめとするジャーナリズムが大々的なネガティブ・キャンペーンを張りましたが、その記事を担当した人たちのなかには私の知り合いの編集者やライターもいたんです。当時の私は彼らが書くんだからこれはやはり事実なんだろうと思っていました。しかし記事を読んでみると、どうにも面白くないんです。文脈のつながりも悪くて、何が言いたいのかわからない。本になるという話でしたが、結局その笹川批判本は出版されませんでした。初めて笹川陽平さんにお会いしたのは、その後かなり経ってからのことで、2009年のことでした。

お会いしてまず、「本当のところはどうなんですか?」と単刀直入にお訊きしました。すると、かなりざっくばらんに話してくださるんですね。ジャーナリズムが流した根拠のない報道に対して強烈な怒りをもっていること、マスコミを名誉毀損で訴えましょうと進言したものの、父である良一氏に「そんなことはしなくていい。彼らもあれで飯を食っているのだから」と言われてしまったこと。そうやって、じっくり話を聞いているうちに、この人はもしかしたら叩いてもなんにも埃の出ない人なんじゃないかという気がしてきたわけです。

こんなこともおっしゃっていました。

「髙山さん、あなたはハンセン病や被差別部落、水俣病など、差別された人たちの人生を描いてこられた。しかし、日本における戦後最大の被差別者は私の父、笹川良一だと私は思います」

このことばを聞いたとき、とても強いショックを受けました。あたりまえですが、外から見るのと内から見るのとでは景色が違う。視点の劇的な転換がおこったんですね。

陽平さんは、父親が戦後最大の被差別者であり、自分を突き動かしているのは差別に対する怒りだとおっしゃる。ハンセン病の制圧活動や差別撤廃運動も、もとをたどればこの差別に対する怒り、義憤からきているんですね。日本のドンと呼ばれた父親がじつは戦後最大の被差別者であり、その息子は差別に対する怒りに突き動かされ、父親の名誉回復とハンセン病の制圧活動をライフワークとしている——。これはテーマとして面白いのではないかと思いました。

一年間すべての行動に付き合おう、世界中ついて回ってみようと思い、実際にそうしました。最初に行ったのはインドのムンバイです。トタンとレンガでできた粗末な家が並ぶコロニーで、陽平さんは国連で採択された「ハンセン病差別撤廃のための原則及びガイドライン」の小冊子を配り、コロニーの人たちにこう言うんですね。

「みなさん、この冊子を台所の壁に貼って毎日眺めてください。あなたたちは、みな等しくこれだけの権利をもっています。もしこの権利が守られないときは、インド政府にぜひ言ってください。このガイドラインには法的罰則規定はありませんが、インド政府には国連総会で賛成した以上、責任をもってとりくむ義務があります。この小さなパンフレットは皆さんの闘う武器になるのです」

一緒に行動するうち、陽平さんは世界中どこに行ってもまったく同じことばを繰り返していることがわかりました。これは生半可でできることじゃありません。その姿に私は胸を打たれました。

アレキサンドリアでは福祉関係の人にどうしても会ってくれと頼まれ、わざわざ足を運んでみたら寄付をお願いしたいという話だった、などということもありました。私は締め切りを抱えながらの同行だったので、先にクルマに戻って原稿を書いていたんですが、ふと原稿の手を止めながら陽平さんは気の毒な方だな、いつもこんな思いをしているのだろうか、などと考えていたんです。

すると陽平さんが戻ってきて「つまらないことでお時間をとらせてしまって、すいません」と、頭を下げてくださった。そのときジャーナリズムが勝手につくり上げた虚像と実際の人物の間には、とてつもなく大きな隔たりがあるのだと実感しました。本を書くと決めたのは、そのあとしばらく経ってからです。

世界中どこでも同じ話をくり返し語る笹川陽平氏。その姿に、髙山さんは胸を打たれたという

一緒にいてよくわかったのは、とても精神の健全な人だということです。そういうところは、どこか北條民雄を思わせるところがありますね。北條はハンセン病者になりきれなかった人であったとよく言われていますが、それは彼が作家として健康な精神と目をもっていたという証でもあるんです。作家として病んでいない。だからあのようなものすごいリアリズムで作品を書けたんですね。

そのリアリズムをもって臭気漂う療養所の世界を書く。そしてまわりの入所者から疎まれる。そんな視線に囲まれながら北條は傲然とした態度をくずさない。ところがふとした瞬間に「なにもできない状態でただ生きている、それだけで尊いことなのだ」とよろこびの一行をしたためたりもするんですね。じつに健康な精神をもっているんです。

陽平さんも似たところがあって、どこかオリンピック精神を体現しているんじゃないかと思うことがあります。夜飲みに行ってくだを巻くということもしないし、煙草も吸わない。健全な精神は健全な肉体に宿るわけですが、それはある意味において緊張した、非常に孤独な生き方ではないかと思います。そして同時にたいへんな戦略家、戦術家でもあるわけです。人間のつくり出すシステム、動き出す方向というものがアプリオリ(自明的)にわかっていて、その上でものごとを詰めていく。身の内に青白い炎のようなものをもっている人。私にはそんなふうに思えます。

差別というのは、とどのつまりは国家が起こすものだと思います。被差別民がいるという事実は、それ以外の人たちに選民意識を植え付ける。そうやって国家も宗教も体制の安定のために差別を利用していった。共同体における個人の相対的な上下関係、ここから差別が生まれていったわけです。

たとえば水俣病の公害訴訟では、国もチッソも自分たちの責任を認めようとせず、そのなかで水俣病患者に対する差別があり、被害者を分断するためにお金をもらって差別ビラを撒く人たちがいて、さらにはその状況全体を眺めて楽しむ人たちまでがいた。これは人間のもつおそろしい獣性、残虐性です。結果として国は水俣病という病気だけでなく、差別も蔓延させてしまった。

こうした差別や事件は今でも日々起きていて、テレビでも「私は許さない!」などと怒っている識者がよく出てきます。しかし、私はそういう人の姿が滑稽に思えて仕方がないんですね。どうしてこんなに一般的な怒り方しかできないのか。その「許さない」ということばは、誰に向けられているのか。情報やものごとのを吟味して敵を明確にしないかぎり、それはどこへも向かわない怒りで終わってしまう。それでは意味がないんです。

エチオピアのコロニーで子どもたちと

水俣病で苦しみ、差別されている人たちが「誰かが罹らなければならなかった病にたまたま自分たちが罹ってしまった。この病は天からの授かりものなのだ」と考え、すべてを引き受けていこうとする。それが「のさり」です。しかし、すべてを引き受けて許すといっても、そんなに簡単にはいきません。本当に自分は心の底から許せているのか、自問自答をくり返しながら悩みつづけている人がたくさんいる。私はその姿を美しいと思う。

水俣病資料館で語り部をしていた杉本栄子さんは死の床で「国もチッソも許す」と言いました。これも仏心で許すとか、そういうことではないんです。ずっと恨みの鬼となって生きてきたけれど、恨む気持ちのままでは死んでも死にきれない。だから許すとおっしゃるんですね。同じような思いはハンセン病回復者の方々ももっておられるんじゃないでしょうか。多磨全生園の平沢保治さんも「許す心にこそ、明日がある」とおっしゃっていましたね。杉本さんと同じことを平沢さんがおっしゃったので、私はとても驚きました。

一方で、歴史を振り返る際には「なぜ、そうあらしめられねばならなかったか」と考えていく視点が必要です。すべての歴史は現代の価値観から批判しようと思えば、いくらでも批判できてしまうものなんですね。私たちが見なければならないのは事象の裏になにがあったかを解明し、事実を明らかにすることであって、現代の視点から歴史を批判し、断罪することではないんです。そうでなければ、またすぐに間違いを犯してしまうでしょう。

ハンセン病においては強制隔離政策がしばしば大きな批判の対象となりますが、ここで考えなければならないのは治療法が存在しなかった当時、ではほかにどんな方法があったか、ということです。感染経路もはっきりとわからず、特効薬もない。そのような状況を考えたとき、私は戦前の隔離政策を断罪するだけでいいのかと思います。

笹川陽平さんと旅をしながら人間はどう生きるべきか、差別の根絶は果たして可能なのか、といった話をよくしました。そのとき思ったのは差別はなくならないかもしれないけれど、たとえそうだとしても差別をなくしていくための努力はくり返していかなければならないということです。おそらくそれが人間というものの尊厳ある生き方なんだろうと思うんですね。

先日ハンセン病国際シンポジウムで対談した際にも「この世から差別をなくしていくための新たなキーワードがあるとしたら、それは何でしょうか」と山折哲雄さん(国際日本文化研究センター名誉教授)におたずねしたんですが、そのとき山折さんは義理と人情だと即答されました。たしかに義理と人情があるところに差別など生まれようはずがない。しかし「人の世には義理と人情が大事だ」と平気で言える日本人は、私たちのまわりから、どんどんいなくなりつつあります。これもまた今の日本が抱える危うさなのではないでしょうか。

取材・編集:三浦博史 / 撮影:川本聖哉