ハンセン病制圧活動サイト Global Campaign for Leprosy Elimination

People / ハンセン病に向き合う人びと

「患者の気持ちのわかる医者になりたい」。

結核に苦しんだ体験から青年期に抱いた夢は、

やがて、ハンセン病による医療的・社会的問題のない世界をつくるという、壮大な志へとつながっていった。

世界のハンセン病蔓延国を足でまわり、制圧活動の最前線に立ち続けた湯浅洋さんの半生とともに、

これからのハンセン病への向きあい方を語っていただきました。

Profile

湯浅 洋氏

(ゆあさ よう)

笹川記念保健協力財団創設の翌年(1975年)医療部長として迎えられ、以後2005年までの30年間、常務理事・医療部長としてハンセン病治療法MDT(多剤併合療法)の研究開発、世界各国での導入・普及活動指導など、長年にわたり世界のハンセン病対策活動の第一線で活躍。形成外科医。英国エジンバラ大学医学部を卒業後、同国南部病院で4年勤務し、リバプール大学熱帯病専門コース修了。ネパールのアナンダバンハンセン病院院長、WHOハンセン病専門委員、国際ハンセン病団体連合常任委員、国際ハンセン病学会事務局長・同会長を歴任。2012年まで笹川記念保健協力財団顧問、2013年より専門家。2002年、ダミアン・ダットン賞受賞。2016年、享年93歳にて逝去。

私は大正15年(1926)生まれで、今年で89歳になります。子どものころ、ひばりが丘の自由学園に通っていましたので、隣駅の清瀬にハンセン病の療養所(多磨全生園のこと)があることは知っていました。

その後、結核にかかってしまい、長いあいだ群馬県の榛名荘という小さな療養所で入院生活を送り、そのまま終戦を迎えました。そんな体験をするなかで、どうも結核の療養所の医者の対応があまり望ましいものではないように思っていた。だいたい、医療の大きな問題のひとつは、医者も看護師も健康すぎるんですね(笑)。だから私は、「患者の気持ちがわかる結核の医者になりたい」と思うようになったのです。

それと、私のいた結核の療養所では、1週間に卵1個というようなひどい食事でしたが、「国立であるハンセン病の療養所はうまくやっているようだ」と噂を聞いた。それで榛名荘を退院した後、仲間たち二人といっしょに岡山の愛生園(国立療養所長島愛生園)へ見学に行ったんです。戦争直後のことですから、そのころ愛生園を訪ねて行く人なんてほとんどいなかった。だから当時所長だった光田健輔先生が私たちのことをものすごく歓迎してくれて、愛生園のなかを案内してくれました。

それが、ハンセン病が「怖い病気」だと考えられていたことを、私はまったく知らなかったんです。誰も私にそんな話をする人はいませんでしたし、北條民雄の本なんかを読んで多少のことは知るようになりましたが、初めてハンセン病の患者さんに会ったときも、まったく怖れるというような感情はなかったですね。いまだにずっとそうですよ。

それで、愛生園を訪ねたとき、鈴木重雄さんと出会った。当時は園名(※)として「田中さん」と名乗って、患者代表のような立場でした。その後も鈴木さんとはずっと手紙のやりとりが続き、私も何回か愛生園を訪ねて彼と会いました。鈴木さんは東京商大(現在の一橋大学)の3年生のときに発病し、長いこと愛生園にいましたが、正規に退院し社会復帰して、全国でハンセン病の啓発活動に携わり、後には故郷の宮城県の唐桑(現在の気仙沼市唐桑町)で町長選にも立候補されました。選挙のときは私の父(湯浅八郎氏・元同志社大学総長、国際基督教大学総長)も応援に駆け付けたものでしたよ。残念ながらわずかな差で落選してしまいましたが。

あるとき、その鈴木さんから、私あてに手紙がきまして、愛生園の高校生たちに英語を教えてほしい、彼らの英語力では大学受験はとても無理だから、手伝ってくれないかと言われました。1957年のことです。愛生園には当時、全国療養所で唯一、高等学校が設置されていたんですね(岡山県立邑久高等学校新良田教室)。

私は健康の問題を抱えてましたので、そのころは医者になることはあきらめて、ICU(国際基督教大学)で心理学を学び、ちょうど鈴木さんから手紙をいただいたときは、翌年にアメリカの大学の博士課程へ留学することが決まっていたんです。

それで、短期間のつもりで愛生園に行き、30人ぐらいの定時制高校生に英語を教えました。そのなかから、5人が大学の受験に成功しました。そのうちのひとりは阪大の医学部に入って、その後ハンセン病のお医者さんになりましたよ。私が行って、お世話した甲斐がありました。

註)日本の療養所の入所者は、厳しい偏見と差別から身を隠し家族を護るために「園名」を使うことが奨励され、大半の入所者は固有の名前を捨て、偽名で生きた

愛生園にいるときに藤楓協会から連絡があり、「国際らい学会」が急きょ日本で開催されることになったので、英語ができる人を探している、手伝ってほしいと言われたんです。それからずっと会議が始まるまで準備を手伝い、会議が始まると今度は国際らい学会と日本の準備委員会のあいだの橋渡し役をやらされました。

ようやく会議が終わると、今度は協会長の浜野(規矩雄)先生が、「会議録をつくれ」と急に言い出しましてね。たいへんやり手でなんでも自分で決めてしまう方でしたよ(笑)。会議に来た人たちはみんな帰ってしまった後でしたので、大慌てで南アフリカやブラジルに手紙を送って原稿を集めました。当時はこういうことひとつ、たいへんでした。日本で英語の本を出すことも一苦労で、毎日のように印刷工場に行って、活字の職工さんの横でチェックもしました。結局、まる1年かかって、536ページもの立派な議事録ができあがりました。

こういった体験をするなかで、私のなかでハンセン病への関心が深まりました。国際らい学会の会長や事務局長からも、「ハンセン病の仕事をやらないか」と勧められ、すっかりその気になっていったのです。

まず4カ月、インドでハンセン病の現場を学び、そのあと医者になるためにスコットランドのエジンバラ大学で勉強しました。インドでハンセン病による障がいをもった人たちの悲惨な状況を目にして、なんとしても彼らの手や足を治す形成外科医になりたいと思ったのです。障がいさえなくなれば、差別を受けることも少なくなり、社会復帰もできると考えたんですね。

最初はインドで働きたいと思っていたのですが、インドにはもう十分にお医者さんがいますので、それならばアフリカに行こうと考えて、インターンとしてイギリスのホスピタルにいるあいだ、できるだけいろんな科の診療をさせてもらいました。アフリカのジャングルに入って医者をやるには、内科も外科も小児科も婦人科もみんなできないといけませんからね。

そうして、いよいよアフリカへ行くつもりでハンセン病研究センター所長のスタンレー・ブラウン博士(その後、レプロシーミッション顧問、国際ハンセン病学会名誉副会長)に相談すると、レプロシーミッションがネパールで働く医者を必要としていると聞かされましてね。それで、1972年にインターナショナル・スタッフとしてカトマンズへ赴任することになったのです。

その前に1年間、香港にあるイギリス救らい協会の病院で、ハンセン病医療を学びました。すばらしい病院でした。十分に訓練された職員とお金があれば、これだけのことがハンセン病患者のためにできるということを、その病院で学びました。

カトマンズの郊外のアナンダバンにある110床ほどのハンセン病専門病院でした。ところが、そこの院長がとんでもない人だったのです。キリスト教の宣教をすることにしか興味がないイギリス人で、ハンセン病の仕事はほとんどなにもしていなかった。

3年目になると、私が院長になりましたので、病院を徹底的に改革しようと思いました。ところが、どんなにがんばっていい病院にしたくても、お金がないんですよ。

そのころはダプソンという薬がハンセン病の治療薬として世界中で使われるようになっていました。1941年にアメリカで初めてハンセン病に使われて「カーヴィルの奇跡」と呼ばれたほどの効果が認められた薬です。しかもダプソンはアスピリンよりも安い。ところが、ネパールの病院ではそれさえ買うことができない。レプロシーミッションの事務局にもなんとかしてほしいと頼んだのですが、まったく埒があかなかった。

ちょうどそのころには、日本に笹川記念保健協力財団ができていました(1974年創設)。財団をつくった日野原(重明)先生や石館(守三)先生、紀伊國(献三)さんとは昔から知り合いでしたし、事務局長は愛生園にいるときからの友人の鶴崎(澄則)さんでしたので、彼に相談したところ、さっそくダプソンの糖衣錠を手配してくれました。そしたら、患者たちが、糖衣錠じゃないと飲みたくないと言うようになってしまった(笑)。甘くて飲みやすいですからね。

患者の足を検査する湯浅氏(1996年 インド・ビハール)

当時レプロシーミッションでは、赴任した土地には一生かかわるというのが普通でした。私も一生ネパールにいるつもりでしたし、責任がありますから、そう簡単に辞めることはできないと思っていました。ただ、私の提案がなかなかレプロシーミッションに受け入れられず、フラストレーションも抱えていたんですね。

スタンレー・ブラウン博士が「カトマンズにいるよりも、東京へ行った方が、国際的な仕事ができる」と後押ししてくれたこともあり、日本に帰国して財団へ入ることに決めたのです。

笹川記念保健協力財団は、笹川良一会長が、「天然痘根絶の後は、“らい”をやっつける」と言ってお金を出してつくられた財団ですからね。笹川さんについていろいろなことを言う人がいましたが、会えばすぐに「信念の人だ」ということがわかりましたよ。自分も「やりとげよう」という気にさせてくれる人でした。

インドのアグラで開催されたアジアハンセン病会議(2000年、右から2人目に湯浅氏、3人目に笹川陽平氏)

ハンセン病の化学療法に関する国際ワークショプ(右端に湯浅氏, 1977年 マニラ)

2002年、ハンセン病治療への功績によりダミアン・ダットン賞受賞(左は湯浅夫人)

アンゴラ、ベンゲラのハンセン病定着村で(2003年)

WHOハンセン病対策局長のノーディーン氏と談笑する(2003年)

ダプソンは、らい菌を抑えることはできても殺す力はなかった。そのため、すでに耐性菌が出てきて、効果が上がらなくなっていたんです。このままでは世界のハンセン病対策が崩壊してしまうという危機感があった。そこでこの問題をテーマに、化学療法の専門家と各国のハンセン病対策の責任者が一緒に話し合うワークショップを、バンコクとマニラで開催しました。それとともに、タイとフィリピンと韓国で薬の併用療法(MDT)の研究会も立ち上げました。

笹川記念保健協力財団の大きな特徴として、このように「各国政府のハンセン病対策を強化するための活動」を掲げたことがあります。これらの取り組みは、国際的にも高い評価を受けました。

でも、そのときは、耐性菌の出現を止めることだけが目的で、MDTによってハンセン病が治せるとは誰も考えていなかったのです。ところが、実際に使ってみると、耐性菌の出現を止めることはもちろん、完全に菌を殺せることがわかってきた。つまり、この療法をつかえばハンセン病を治せるのではないかという期待が出てきた。それで、私も音頭をとって、MDTを世界に広める運動を起こしたのです。

MDTは1981年にはジュネーブで開催されたWHOの専門家会議で提案され、翌年にハンセン病の標準的な療法として公表されました。

ハンセン病患者は、1970年代から80年代はじめの一番多いときの登録者数が600万人弱ですが、推定患者は1000万~1200万人いると言われていました。それがご存知のように、MDTを使うことによって、今では20万人にまで減ったのです。WHOのこういったハンセン病活動のための資金の90パーセントは、笹川良一・陽平会長の二代にわたる日本財団の支援によるものです。この支援がなければ、ここまでの成果を挙げることはできなかったと思います。

でも、最初はなかなかMDTは受け入れられませんでした。それくらい斬新な治療法だと考えられたんですね。そこで、世界中の蔓延国をまわって、実際にMDTで使われる三種類の薬を持って行って「これを使ってみてください」という啓発活動をしました。

また1983年からフィリピンで、MDTを既存のハンセン病担当局でなく、一般の公衆衛生の職員が行うというパイロット研究をWHO資金を用いて進めました。その成功により、フィリピンではMDTの実施が全国に広まり、またここから、世界中の蔓延国でもMDTが全国的に実施されるようになっていったのです。

MDTの大事なことは、患者が治るということはもちろんですが、1週間ほどで感染性がなくなるんです。だからひとりでも多くの患者に一日でも早くMDTの薬を飲んでもらうこと、それによって感染源を絶つことが重要です。このMDTを世界に広めることが、私の生涯の仕事だったと言ってもいいでしょう。

当時のWHOの西太平洋地域の責任者だったジョン・ウォーク・リー(後のWHO事務局長)と二人で、どうすれば、一般公衆衛生の問題としてハンセン病に取り組むよう各国の大臣や責任者を説得できるか、それによって世界中の末端の医療の現場でMDTを使ってもらえるようにできるかを議論するなかで出てきたアイデアでした。

たまたま、アメリカのカーヴィル療養所から来た化学療法の責任者が持っていたパンフレットに「2010年までにアメリカ東部で結核のエリミネーション(制圧)を達成する」と書いてあるのを見ましてね。「これはいい。10年間でハンセン病を人口1万人に1人未満にするという目標をつくって各国を説得しよう」ということになったんです。ジョン・ウォーク・リーさんはWHO本部から「そんな大事なことを本部と協議しないで決めるとはけしからん」と叱られたそうですが(笑)、1991年にはWHOが正式に、2000年末までに人口1万人に患者1人未満にするというふうに決議し、「制圧」を定義しました。

ハンセン病学会誌(左)と、湯浅氏がつくった「ILAフォーラム」誌(右)

国際ハンセン病学会は、年に4回、学会誌を発行すること、それと5年に1度、国際学会を開くことをおもな活動にしていました。会長といっても名誉職のようなもので、就任演説と5年後の退任挨拶だけが仕事というような感じでね。でも私は、やるからにはワーキング・プレジデントになりたかった。2期にわたって9年務めまして、その間にいろいろなことを始めました。

一つは、『ILAフォーラム』という雑誌の創刊です。学会誌のほうは純然たる科学雑誌で、論文しか載っていませんが、『フォーラム』のほうでは「ハンセン病対策はどうあるべきか」ということを広く会員から投稿してもらいました。それから、アジア・アフリカ・アメリカなどのリージョナルな問題を討議する会議も始めました。それまで、こういった地域の人々は、会費100ドルを払うことができず学会メンバーに入れなかったんですね。だから地域会議をやることにした。

世界中のハンセン病の歴史、療養所の資料などを集めてデータベース化する「グローバル・ヒストリー・プロジェクト」も始めました。これも、ハンセン病の記録を残していくうえで、たいへん重要な仕事になりました。

とにかく私は、学会を「今、何をなすべきか」を議論し、活動する場にしたかった。それまでは、メンバーがただ研究発表するためだけの会議になってしまっていた。それを変えたかったのです。会員にはずいぶん反対されましたが、ハンセン病対策にも大きな貢献をすることができたと思いますよ。

ハンセン菌さえ人工培養できれば可能性はありますが、まだできていませんし、BCG(結核用ワクチン)もある程度は効くんですが、予防薬にはならないですね。そもそも、発症率が世界中で1万人に1人未満になったハンセン病の予防薬なんて、99パーセント以上の人々には無駄になってしまう。そんなことにお金を出そうというところはなかなかないでしょうね。

ハンセン病が問題なのは、治療が遅れると神経が侵されて身体に障がいが出てくることです。だから、私たちがすぐにも必要だと思うのは、神経にらい菌がいくのを防ぐワクチンのほうですね。神経が侵されずただ斑紋が出るだけなら、もう誰もハンセン病を恐れなくなるでしょう。斑紋くらいならいまの形成外科の技術で隠せますからね。

ご家族とともに(裕子夫人・洋子さん)

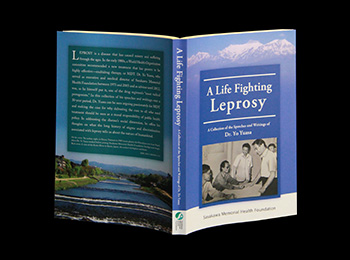

2015年7月10日に刊行された湯浅氏のスピーチ・ライティング集(笹川記念保健協力財団発行)

私は、もうあと40~50年もすれば、地球上からハンセン病がなくなるだろうと思っているんです。実際にも、らい菌は昔ほど人間に危害を加えなくなってきています。いずれ、私たちのからだのなかにたくさんある菌なんかと変わらないものになると思います。

ハンセン菌が生きていくためには、人間のように100年近くも生きてくれるホストを痛めつけるわけにはいかないんです。だから、やがてはらい菌は人間と共生していくようになると思います。それが自然界というものですよ。

でもそうなるのはまだまだ先のことですからね。いまは患者の早期発見と早期治療が何より大事ですし、ふつうの病気と同じように一般公衆衛生の問題としてこれを続けていくことが欠かせません。それには、毎日患者に接しているお医者さん、もっといえば、保健師さんたちが患者を発見できるようにしていくこと、もっとハンセン病の知識をもってもらうようにしていくことが大切ですね。

「ハンセン病のない世界」というのは、「ハンセン病による医療的・社会的問題のない世界」でなければなりません。そういう社会をつくっていく活動もまだまだ必要ですし、人間が生きてきた長い歴史のなかで、ハンセン病患者や回復者を差別し隔離するというような間違いを犯してきてしまったということを、ぜひ知ってほしいと思います。そして、人間が、二度とこのような間違いを繰り返さないようにするためにも、ハンセン病の歴史や記録をきちんと伝え残していくことが、これからますます重要になっていくと思いますね。

私が財団に入ってから書いたものや、いろんな国際会議でのスピーチ原稿のなかから、笹川記念保健協力財団の山口(和子)さんが選んでまとめてくれた本です。私が長いあいだ、ハンセン病のためにどういうことを考え、どういう取り組みをしてきたかが集大成されています。おもにハンセン病の専門家や活動をしている人たちに向けて書いたり語ったりしたものですが、私はだいたいざっくばらんな性格ですので、誰にでもわかる、読みやすいものになっていると思いますよ。

取材・編集:太田香保 / 写真:岸本薫