ハンセン病制圧活動サイト Global Campaign for Leprosy Elimination

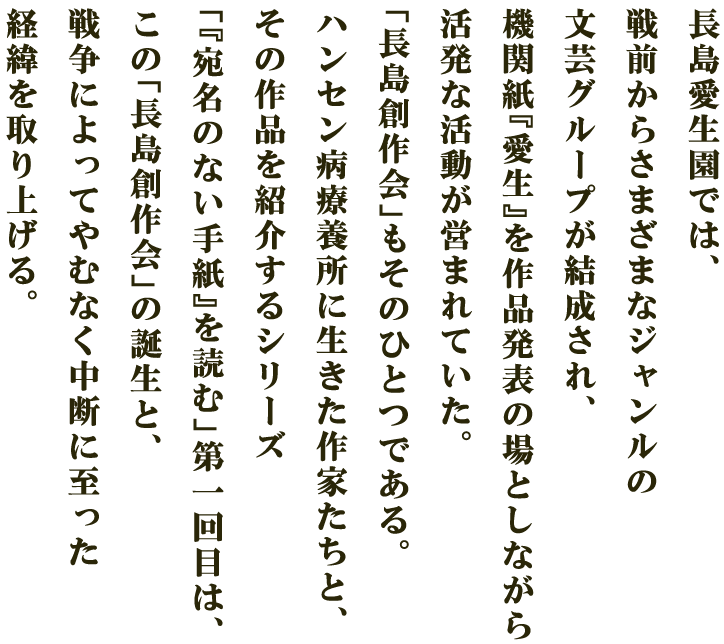

『患者作品集』(写真右、昭和12年発行)と、『患者作品映画素材集』(写真左、昭和8年発行)。癩予防協会が全国療養所の入所者に呼びかけ作品を募集し編纂された。

1930年に開園した国立療養所長島愛生園では早くからさまざまな文芸グループが結成され活動していた(1)。 俳句の蕗之芽会(1931年)、長島短歌会(1934年)より遅れて1941年末、今回焦点を当てる長島創作会は結成された。結成時のメンバーはすでに創作に手を染めていた甲斐八郎、宮島俊夫、吉成稔らであり、そこに1927年生まれで少女舎にいた田島康子が最年少かつ唯一の女性会員として加わった(2)。同会の結成には、長島愛生園の医官(眼科)で文学に理解の深かった内田守人や職員の援助があった。内田は九州療養所(現・菊池恵楓園)勤務時代から病者たちの文芸活動を推奨していた人物である(3)。

創作会結成後、彼らは会員の間で回覧するための『長島文陣』を発行したという(4)。会員が書いた作品の生原稿を集めて、「長島文陣」という表紙をつけて綴じるだけという、きわめてシンプルなものだった。誌名の命名は内田守人(5) 、表紙絵は洋画を学んだことのある「雲良」という入園者が手がけた。甲斐八郎によれば編集を担当したのは宮島俊夫ということだが、本誌が現存していないため宮島による「編集」がどのような類の作業だったのか(「雲良」は宮島と同室だったというから、表紙絵の依頼をしたのは宮島の可能性が高い)、誰がどんな作品を書いたのか、いったい何号まで発行されたのか、なにひとつ明らかではない。一部しか編まれなかったであろうこの同人誌は会員間で回覧され、会員たちは原稿用紙の余白に「批評や感想文」を書いた。隔離された島の中で文学仲間を得て、意気軒昂だった宮島たちが思い思い作品評を書き込んでいったとすれば、わずかな余白はあっという間に埋め尽くされていったにちがいない。

さて、『長島文陣』のほか彼らはどこに作品を発表していたのか。主たる媒体は愛生園開園の翌年(1931年)に創刊された機関誌『愛生』だった。創刊号の編集人は医官の田尻敢で、彼は医局の仕事の合間に編集にあたった。田尻以降の編集人も愛生園の医官がつとめており、そのなかには長島創作会の支援者である内田守人もいた。その『愛生』がはじめて創作部門の作品公募を行うのは、創作会結成より前、1940年1月発行の第10巻第1号からである。長島愛生園入園者を対象とした公募で、選者は内田守人がつとめた。この公募をきっかけとして『愛生』は入園者の創作を積極的に掲載するようになってゆく。

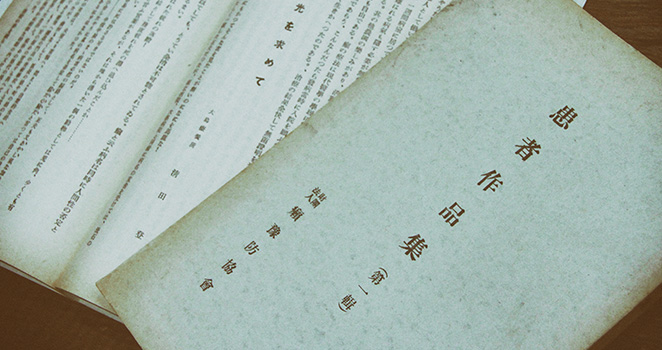

『愛生』創刊号(昭和6年10月発行)の扉

以前より内田は『愛生』に創作の掲載が少ないことを憂いていた。しかしながら財団法人癩予防協会発行の『患者作品 映画素材集』(1933年)、『患者作品集(第一輯)』(1937年)には愛生園からの投稿作品も掲載されており、創作分野の潜在的な書き手が存在することを内田は確信していたのである。「紙数節限の時局ではあるが、病者文学の誘導は極めて重要な事」(6)という認識をもつ内田が、作家の発掘・育成を視野に入れて『愛生』誌上で創作のために紙幅を割き、長島創作会結成に尽力するのはきわめて当然のことであったと言えよう。第1回創作公募には8編の作品が寄せられ、入選したのは香取勉の「丘の上の青年達」。これは甲斐八郎の別名義である。長島創作会結成前後、甲斐八郎は香取勉のペンネームを用いていた。

『愛生』第10巻第1号には、「第二回創作公募」の欄がある。この公募要項によれば、分量は四百字詰め原稿用紙10枚以内で、内容は「病者生活に取材せるもの」、選者は田尻ひろし、内田守人、上尾登の3名。選者である医官が応募作品を読んだうえで合議を行い、入選作品一編を『愛生』に掲載するという流れであった。以後、毎号ではないものの創作は誌面を飾ることとなった。田尻ひろしは当時愛生園の医務課長であった田尻敢のペンネームである。田尻は自身も俳句をたしなみ、ホトトギス同人の本田一杉とも交流を持っていた。蕗之芽会会員の合同句集『俳句三代集』の編者をつとめ、太田あさしの句集『公孫樹』(長崎書店、1940年)にも跋文を寄せており、内田同様、病者の文芸活動に積極的にかかわった(7)。

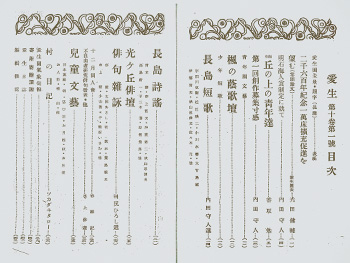

『愛生』第10巻第1号(昭和15年1月発行)目次

全国のハンセン病療養所入所者を対象とした初の文芸特集号を機関誌『愛生』が組んだのは、第1回の創作公募から3年以上を経た1943年10月のことだった。川端康成が選者をつとめ、一等に南風原健(多磨全生園)「餓鬼のほか」が選ばれている。長島愛生園からは三等に森田竹次「幽明の記」が入選、佳作に宮島俊夫「青春」、吉成稔「流れ」が選ばれている。同号の編集後記によれば、川端が選者をつとめるにあたって、田尻敢の弟である金原健児が川端の鎌倉の自宅に二度足を運び交渉にあたったという(8)。兄弟で姓が異なるが、これは敢が16歳の時に田尻家の養子となったためだ(9)。田尻の弟である金原は、保高徳蔵主宰の同人雑誌『文藝首都』(1933年1月創刊)に、その前身である『文学クオタリイ』(1932年2月創刊、2号で廃刊)時代からかかわり、同誌の初期を編集者として支えた人物である。「愛情」「春」で二度芥川賞の候補にものぼり、戦後も「お園抄」を発表するなど活躍を期待されたが1949年に亡くなった(10)。このように金原は編集者、作家としての顔を持ち東京で暮らしていた。川端へ選者を依頼する際に、田尻が弟を頼ったのだと推測される。

これまで見てきたように、『長島文陣』の発行と書き込みによる会員相互の作品批評、機関誌『愛生』への作品投稿などが、長島創作会の主要な活動だった。またその活動には、文芸をたしなむ愛生園の医官たちの協力が大きかったのである。

さて、太平洋戦争下の物資不足は長島愛生園で暮らす入園者たちにも多大な苦難を強いた。1941年12月16日公布・施行された物資統制令により、1942年5月1日から岡山県でも米の配給制がはじまり、食糧は不足し入園者は飢えに苦しんだ。園内では大規模な開墾が行われ、病をかかえた身体で食糧増産に励まざるをえなかったのだ。死亡者も増加の一途をたどり、園から脱走する者も後を絶たない状況であった(11)。このような過酷な状況の下、機関誌『愛生』が休刊を迎えることになる。

「愛生」は開園以来発行し来つた園同人の機関雑誌であつた。園外の厚き同情によつて第十四巻七号を發行し得たのである。今回所長会議に於て局長の指示事項の中に此紙不足人不足の時代に療養所のみが機関誌等を発行すると云ふ事は不似合の様である。各県に於ても厚生事業、社会事業を標榜した雑誌は孰れも廃刊にした。又年報等までも此際発行するに及はぬ。若し必要があれば「ガリ」板刷で、高々『一ページ』か二頁位にして、園内に配つたらよい。今迄の様私の處にまで配る必要はないとの事であつた。会議室から出て各所の人々が誰れ彼れと云ふ事なく機関雑誌を休刊にしようではないか、一箇所が発行すれば他の所が競争意識で発行する事になるから寧ろ此際一斉に休刊の申合せをしようと云ふので自分も賛成する事にした。

(光田健輔「昭和十九年六月二十五日、二十六日の所長会議に列席して」『愛生』1944年7月)

上記の引用文は、『愛生』休刊号に掲載された園長・光田健輔の文章である。これによれば、療養所所長会議の場で厚生省衛生局長の「紙不足の時代に療養所機関誌の発行は不要」といった発言があり、最終的には療養所長たちの申し合わせによってすべての療養所の機関誌は一斉に休刊することとなった。当時、刊行されていたハンセン病療養所の機関誌は『愛生』のほか『甲田の裾』(松丘保養園)、『山櫻』(多磨全生園)、『藻汐草』(大島青松園)、『楓』(邑久光明園)、『恵楓』(菊池恵楓園、前誌名は『檜の陰』)、『星光』(星塚敬愛園)、これに日本統治下にあった台湾・楽生院の『萬壽果』を加えた8誌だ。正確を期せば『甲田の裾』のみひと月早く1944年6月号で休刊している。これら8誌のうち『山櫻』『恵楓』の2誌のみ、入所者自身の手によって編集・印刷・製本が行われており(12)、ほかはすべて療養所サイドによってつくられていた。

各療養所内の文芸グループにとって作品発表の場を失うことは大きな痛手であった。多磨全生園の『山櫻』休刊号に掲載された創作会・俳句会・短歌会・詩話会各代表者による文章は、この事態を療養所の書き手たちがどのように受けとめたのかをうかがわせて興味深い。荒井裕樹は「それらは概ね、休刊によって国家の物資を少しでも節約し、<聖戦>の遂行に寄与することが患者の務めであるという内容である」と指摘している(13)。代表者のなかでも短歌会の木谷花夫はかなり率直に機関誌休刊を惜しむ心情を吐露していると思われる。

出版業者の企業整理、各雑誌の統合と既に敏活にその整理の終了された現在、各地療養所内の機関誌が、患者療養慰安の為と、今日までその刊行を許されて来たことを、休刊する今に当つて深く思ひかえしてみるべきである。

歌壇に於ても、七、八十種からの流派同人誌は、現在十六誌に統合整理され、更にその数の減るとされてゐる状態である。

嘗つて療養所の我々歌人は、夫夫歌壇の理解ある同人結社に入つて、今日まで作歌の勉強をつづけて来た。加へて尚療養所内の機関誌の上にも歌壇を設けて、個々の作品を発表する点に於ては、実に恵まれてゐたのである。そしてそれだけに、今此処に於て我々の作 品発表機関を、頼のむ最後の「山櫻誌」をも失ほふとしてゐることは、我々療養所の歌人(此処では私は、敢て私に与へられた立場から、園内の短歌会の上に限つてものを言ひたい)にとつて、

(木谷花夫「勝利への道」『山櫻』第26巻第7号、1944年7月)

「出版業者の企業整理、各雑誌の統合」は1943年2月に施行された「出版事業令」「同令施行細則」によるものと思われる。用紙の統制もあり出版界は大変動の波にさらされ、1944年7月には多くの雑誌が整備・統合を余儀なくされた。総合誌は『中央公論』『現代』『公論』の3誌、文芸誌は『文藝春秋』(総合誌から文芸誌となった)『文藝』『新潮』の3誌が存続を許された(14)。これら商業雑誌の統廃合よりも早く、1941年1月には警視庁の命令で文芸同人誌50数誌が8誌に自主的統合を遂げ、1944年には『日本文學者』1誌となったと作家の高見順は記録している(15)。

このような時代背景のもと機関誌『愛生』は休刊し、長島創作会の面々も主要な作品発表の場を失ってしまった。言うまでもなく用紙統制により原稿用紙の入手も困難であり、『長島文陣』も発行はできなかったろうと推測される。機関誌『愛生』の休刊とともに長島創作会の活動もまた先の見えない休眠の時代を迎えたのであった。

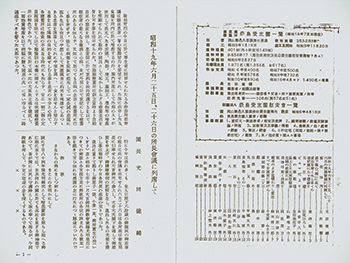

『愛生』休刊を告げる光田健輔園長の文章(『愛生』昭和19年7月発行)

(1)長島愛生園入園者自治会『隔絶の里程 長島愛生園入園者五十年史』日本文教出版、1982年、254〜255ページ。

(2)盾木氾「後記及び解説」盾木氾編著『ハンセン病に咲いた花 戦後編』皓星社、2002年、338ページ。

(3)長島愛生園に赴任するまでの内田の経歴と文芸活動については、馬場純二「医官、内田守と文芸活動」『歴史評論』第656号、2004年12月および猪飼隆明『近代日本におけるハンセン病政策の成立と病者たち』校倉書房、2017年、第二部第四章にくわしい。

(4)『長島文陣』については、甲斐八郎「宮島君との交友」および長島創作会「宮島俊夫氏を偲ぶ」、ともに『愛生』第9巻第5号、1955年5月を参照。また「長島創作会十年略史」『愛生』第5巻第1号、1951年1月には、一九四一年の項に「この頃、院内の研究季刊誌として「長島文陣」をつくり、会員の作品を生原稿集録し廻覧す」とある。

(5)内田守人「いわゆる「癩文學」に就いて」『檜影』創立四十周年記念号、1949年11月。

(6)内田守人「第一回創作募集寸感」『愛生』第10巻第1号、1940年1月。

(7)前掲『隔絶の里程』254ページ、内田守「田尻ひろしの回想」『田尻敢博士遺稿集』菊池恵楓園患者援護会、1969年。

(8) 「編集後記」(無署名)『愛生』第13巻第10号、1943年10月。

(9)『田尻敢博士遺稿集』菊池恵楓園患者援護会、1969年。

(10)金原健児については、保高徳蔵「「愛情」の作者死す 金原健児君のこと」『文藝首都』第17巻第4号、1949年4月および保高みさ子の『花実の森 小説「文藝首都」』中公文庫、1978年を参照。『花実の森』で金原の「お園抄」が芥川賞候補になったとあるがこれは保高の記憶違いで、当時芥川賞は復活していなかった。

(11)前掲『隔絶の里程』150~151ページ。

(12)林八郎「休刊にあたりて」『山櫻』第26巻第7号、1944年7月。

(13)荒井裕樹『隔離の文学 ハンセン病療養所の自己表現史』書肆アルス、2011年、262ページ。

(14)吉田則昭『戦時統制とジャーナリズム 1940年代メディア史』昭和堂、2010年、207~208ページ。

(15)高見順『昭和文学盛衰史』文春文庫、1987年、546~548ページ。

大学1年生のときに佐藤真監督のドキュメンタリー映画『阿賀に生きる』を観て水俣病問題と関わるようになり、病と社会の関係に興味をもつ。大学院で群馬県の草津温泉にあったハンセン病者の集落「湯之沢部落」の研究に取り組む。大学院修了後、皓星社に入社し、ハンセン病に関する書籍を数点担当。現在、フリーで出版の営業や編集をするかたわら、東京と静岡を拠点に「ハンセン病文学読書会」を主宰している。共編著に『ハンセン病文学読書会のすすめ』(2015、非売品)、共著に『ハンセン病 日本と世界』(工作舎、2016)がある。『ハンセン病文学読書会のすすめ』『ハンセン病を学ぶためのブックガイド』(工作舎、2016、非売品)をご希望の方は下記のメールアドレスにご連絡ください。

sbenzo.jokyouju■gmail.com(連絡先:佐藤健太)※■を@に変換してください

2017.6.22

2017.11.28

2017.11.28

2017.11.28