ハンセン病制圧活動サイト Global Campaign for Leprosy Elimination

People / ハンセン病に向き合う人びと

油絵、水彩画、パステル画から、ニットデザイン、CG作品まで。

加藤博子さんは多様な手法による多彩な作品を生み出してきた。

病を得てからひとときも離れることなかった心身の痛みを、

自由で冒険心あふれる発想力と想像力の糧にし続けた。

そんな加藤さんがいま心から願っていることは、

弱い者が生きられる社会であってほしいということ――。

Profile

加藤博子氏

(かとうひろこ)

1943(昭和18)年生まれ。1955(昭和30)年、国立駿河療養所に入所。長島にある邑久高等学校新良田教室に進学し、よき師や友に出会う。絵の道に触発され美術展で入選など。駿河療養所で出会った加藤健さんと結婚し、絵は断念して編み物の技術を学ぶ。夫婦で社会復帰し、ニットデザインも手がけファッションブランドや雑誌からの依頼で制作も行う。駿河療養所に戻ったのちは絵画作品とともに短歌や詩の制作に専念。1995年「障害者のための読売美術展」で優秀賞受賞。2009年東京で個展を開催。油絵、水彩、パステルなどのほかCGによる作品制作も行う。著書に明石海人の作品をめぐる増補版『海人断想』(2014年 皓星社)がある。

左)駿河療養所で初めて描いた絵 右)貞明皇后御歌碑の絵 ともに水彩 1955年

私が生まれたころは戦争中で、子どもはみんな栄養失調だった。いいことが何もない時代。そのころすでに感染してたんだと思います。5、6歳ごろにはもう斑紋が出て、小学生のときは手足の感覚がないから火傷ばかりしてた。

中学1年生の4月25日に駿河療養所に来ました。5月になって、授業で園内の風景を描けって言われて、「やだやだ」って思いながら描いたのがこの絵。いまでもこの絵を見るとものすごくいろんなことを思い出します。

社会にいた時の風景と違い、山の中の風景は見下ろす風景です。山々は描くのが難しいので、山を除いて無理に空を描いた。抵抗しつつも、そこに空を描く子供の深い心理、子供の図画の不思議をずっと大事に持っていました。今見ても絵の具は薄く、不安定がそのまま出ています。当時の療養所にあった、鳥や兎を飼う小屋も画面の中に見えます。

そのあとに描いたのが貞明皇后の歌碑の絵。「つれづれの友となりても慰めよゆくこと難きわれにかはりて」って歌が彫ってある。「職員の皆さんは私に代わって使命感をもって療養所の仕事をやるんですよ」という意味です。この歌碑が全国の療養所に建てられた。描きたくなかったけど、先生が「描け」というから嫌々描いた。昭和30年代の分校の先生には、この歌碑に崇敬の念があったのかもしれない。描き上がったら、「お墓みたいな絵になった」と自分で思った。

「冬の温室のガラス屋根」油絵 1962年10月

新良田高校の女子寮の部屋の窓から見た温室を描いたもの。足が悪かったから外に描きに出られないので、部屋のなかで描きました。温室のガラスの屋根を真上から見下ろしている。グリーンの葉も見えた。赤い花が少し見えるのはシクラメンが咲いていた。高校4年生のときに描いて55年もたつので、クリムソンレーキ(深紅色の絵具)の赤は劣化して、花と緑は少し褪せた。

絵の先生は2年間で8人変わったけど、みんな優しかった。ある先生はこんな絵が20枚あれば個展ができると言ってくれた。それから47年後、夢の個展が2009年に東京でできた。日野原重明先生が「これが高校生の描いた絵か」と驚いてくれました。

油絵は高校で憶えました。「油絵をやりたい。お古でもいいから絵具を送ってほしい」ってお母さんに言ったら、おじさん(母親の弟のこと)に頼んで新しい絵の具を揃えて送ってくれた。おじさんは絵を描く人だった。とてもやさしい人だった。憧れの人でした。

もし火事になったら、私はこの温室の絵だけをもって逃げると思います。

10代のわが形見なる 温室の絵はもたいせつ透明な世界

温室の硝子の向こう10代の吾が顕くるは油絵の世界

左・中)ニットデザイン画 1979年~ 右)編み物雑誌に掲載された作品 1983年

*写真中の青と白のペアのセーターの現物は、国立ハンセン病資料館にある

高校を終えたとき、本当は美大に行きたかった。でも駿河に戻ってきたら、結婚しようと言ってくれる人があらわれた。それが健さんです。私、ずっと孤独で寂しかったから、すぐ結婚しました。

二人で生活をすることになって、健さんは土方仕事を始めた。私も何か仕事をやりたいと思い、決意しました。健さんに編み機を買ってもらい、それで編み物を学び、デザイン画も少しやりました。療養所を出て新しい生き方をはじめました。

布帛は固く針が細く裁断したらやり直しが難しい。編み物なら針も太く編み地は柔らかい。編み物は1本の糸から出来ているので失敗しても、解いたりやり直したりできる。それらは貧しさも含めた不自由な制約の中から生まれた仕事でした。

編み物は通信教育も受けたけど合わなくて、ほとんど本などから独学しました。なまじ古い感覚を学ばなかったのがよかった。古い感覚も観念もないから、セーターもスーツも自由につくった。月に1回、東京のデザイン教室にも通って、色の勉強を少ししました。色は感性でやるけれど、やはり理論がともにあると、失敗がないと聞く。

でも冒険しないのはつまらない。「こういう配色は難しい」って言われると、わざとやりたくなる。私のデザインを見た先生が「こういう色使いはいまの(ファッション)業界からは絶対に生まれない」って誉めてくれた。

ブランドの仕事も受けるようになった。それは楽しかった。ああいう仕事はとても大変だけど、私には向いていた。雑誌の仕事はすべて自分の責任だけでした。少し気が楽でした。表紙作品は、地模様や糸の色の流れなど、トータルには絵画的に構成していました。

「薔薇」連作油絵 2008年~

左)「カラー」水彩 2008年 右)「カラー」油絵 2008年

赤いバラの絵は、最初に描いたのは1990年。できあがってしばらく飾っておくと、「やっぱり違うかな」という気がしてきて、その上からまた描き直す。そういうこと、けっこう多いの。だからひとつの作品の完成までに3年くらいかかることもある。

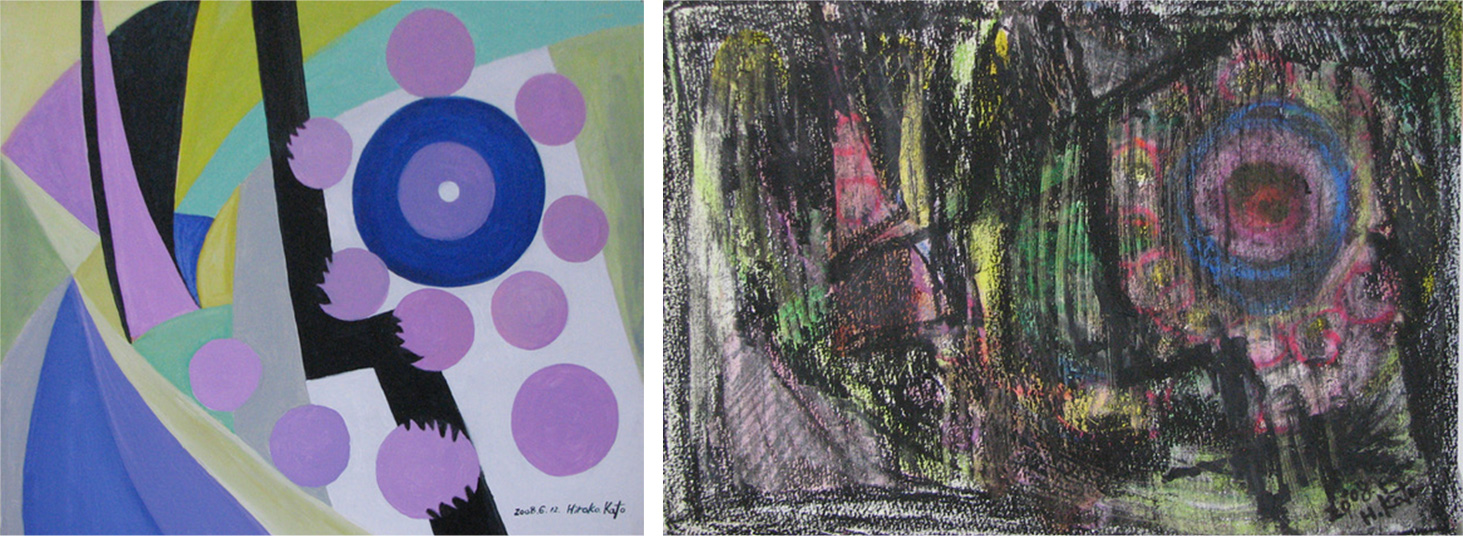

左)「森の動物たち」油絵 2008年 右)「さびしい」パステル・クレヨン 2008年

左)「幸福」パステル・クレヨン 右)左の作品を切り絵にしてみた作品 2008年

ロジャー・ニコルソン教授(英国ロイヤル・カレッジ・オブ・アート)の来日セミナーが東京で開催されたときに参加し、私がトップ評価された。ニコルソン教授のデザイン表現に、「ふらふら」「硬いもの」「しなやか」というようなテーマを決めてやる方法があった。これをヒントに、私は「不安」とか「怒り」とか「悲しみ」「幸福」「自分」というようなテーマを決めて、絵画的なセラピーを自分と家族にしてみたことがある。デザイン表現を絵の心理に応用展開してみた。

「幸福」をあらわそうとすると私の場合は、命とか子宮のイメージが出てきてしまう。出来上がってから何日も経ってふと気づいてみると、それは母なるものへの回帰願望があるように思えた。人為的に描くことはいかようにもできるけど、意識しないで描き出したものには恐れをいだく。それは人間のずっと深い奥底にある本能なのか、渇望なのか。私はこんなにも生き辛さを抱えて、「帰りたい」という想いを抱えていたのか。

絵というものは不思議だ。言葉を超えた非言語の世界に迷い込んでいるのだろうか。それでもあかるく生きて、世の中の役に立つことができたらいいと思う。

「人間と手」(ゲシュタルト、『海人断想』の表紙より) CG、ペンツール

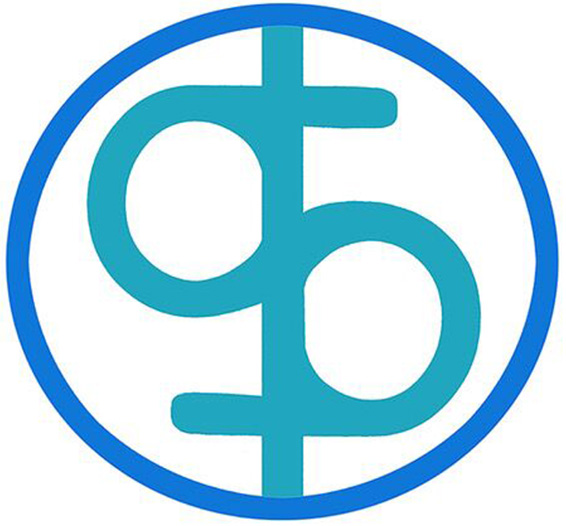

駿河療養所のロゴマークデザイン案

これは、駿河療養所のロゴマークのデザイン案。

「クオリティー・オブ・ビーイング」(qob)という言葉を教えられ、すぐに存在の質のqobから無限や愛など多重にシンボル性が閃いた。駿河の「S」と療養所(サナトリウム)の「S」もモチーフにした。色彩は平安や穏やかさをあらわしている。インターチェンジにも見えると言った人もいる。

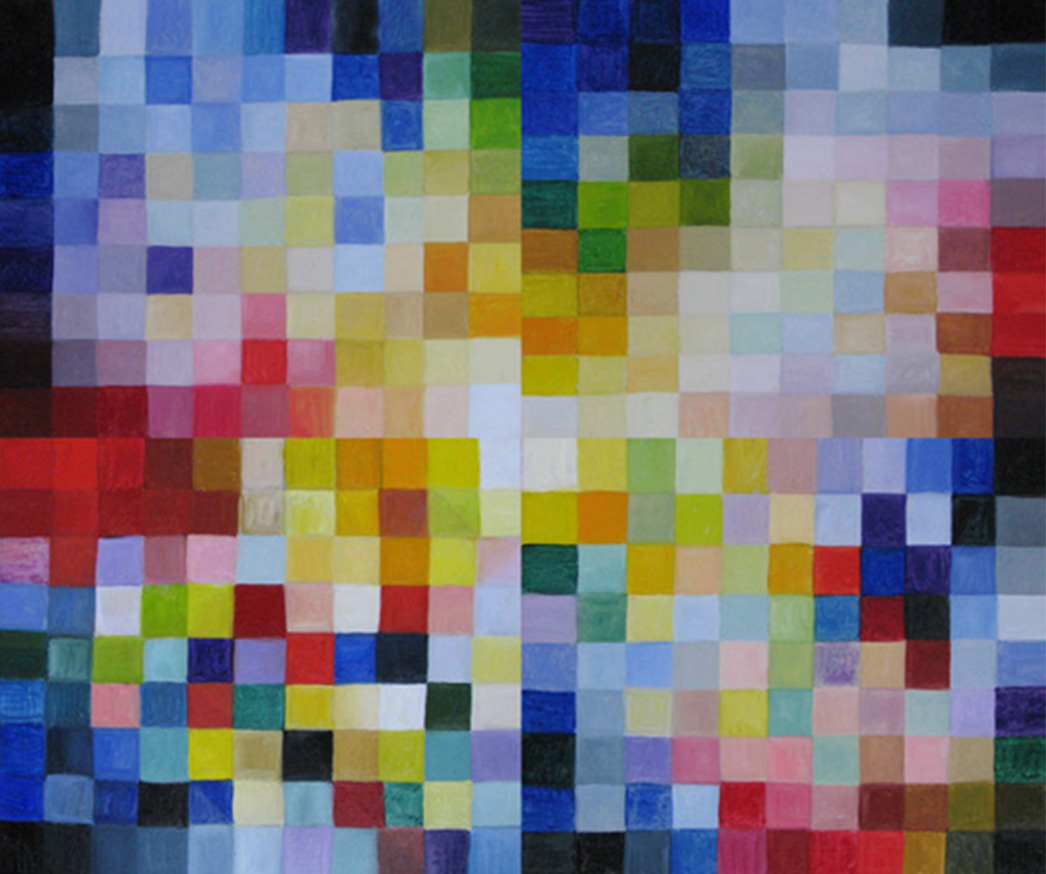

色のコンポジション 油絵(F8号の4枚の作品を組み合わせたもの)

この作品は、1枚ずつがひとつの作品で、4枚組み合わせてもひとつの作品。私のなかには並べ方のイメージはあるけど、好きなように並べ替えてもらってもいい。こんなふうに置けば、まんなかに光が集まって、外側が暗くなる。でもまわりが明るくなるようにそっくり入れ替えることもできる。ずらして並べてもいいし、風車のように並べてもいい。どう、楽しいと思いません?

描いた人の思いに共感して飾る絵もあるけれど、部屋の壁にかける人の思いで好きなように作り上げていく絵もあっていいと思う。好きなようにレイアウトできるコンポジションみたいなことも、新しい絵の楽しみ方があっていい。

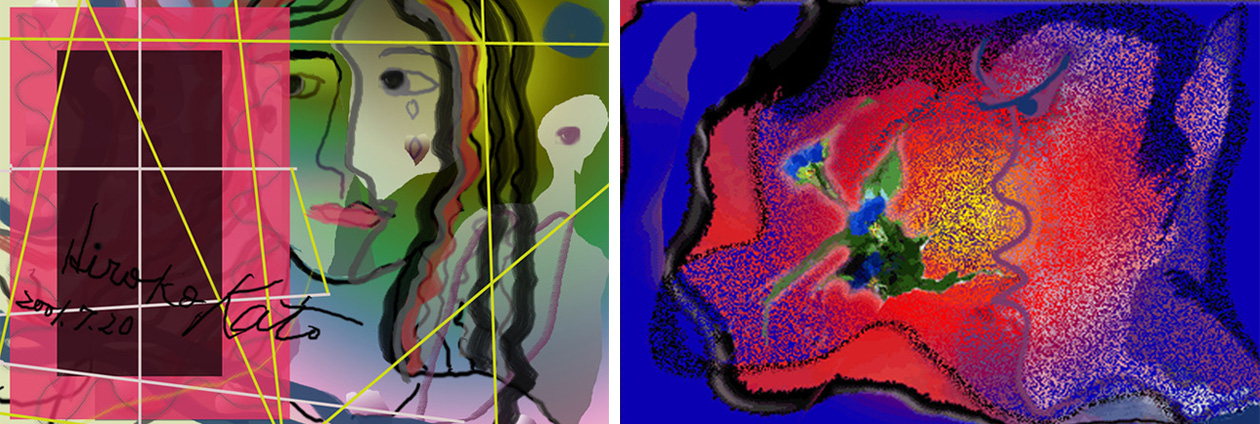

左)「今日の哀しみ」CG 2001年 右)「吹く」CG 2009年

左)「泣く女」サインペン 1989年 右)「女」油絵 2008年

この「泣く女」は、目がバランスが悪くて細く、鼻はひん曲がり頭がなく顎もほっぺもない、耳はものすごく小さく、片方にはものすごく大きいイヤリング。おばあさんみたいな顔。心が叫んでいる。私の無意識があまりにも出すぎていないだろうか。やり切れない悲しさの中で描いた記憶がある。だから、この絵はあまり人に見せたくない。

健さんが喘息で苦しんでいたとき、私も家族病のように苦しく辛くなりました。喘息の咳が音となり、私もドラムやピアノの音で打たれたり叩かれたりするように辛かった。バイオリンの音だけが唯一やすらげる優しさの音でした。

健さんの喘息がひどくなったので、1988年に駿河療養所に戻りました。うどん屋さんでうどんを食べていたら、道の向う側にいる自分が、うどんを食べている私を見ていた。あとでこういうのを「離人症」と呼ぶのだと知りました。夏ごろには、自分は鬱だということをエゴグラム(心理学的な性格診断法)によって察していました。

健さんを入院させるまで1年かかりました。そのあと自分で精神病院に行きました。1件目の病院ではなんともないと言われ、2件目では鬱と言われ、半年通ったらよくなりました。

悲しいことばかりだと、生きるのもつらくなります。そんな私を、健さんがずっと支えてくれました。私たちはお互いに、子どものように支え合いました。大切なのは、人が人を暖かく包むこと。その暖かさです。

左)「練習」2010年 中)「木立」2009年 右)「沈む」2009年

左)紙パレットを作品に仕上げたもの 中)切り貼りの作品 右)CG作品と加藤さん

ハンセン病の世界はものすごく貧しかったけど、いまはいろんな人が力を貸してくれる。それでもいろんなことがまだまだある。精神病の世界はいまも貧しいままです。

でも精神病もハンセン病も特殊な病気じゃない。だから誰も、その痛さに塩をつけてこするようなことをしてはいけない。どんなに弱っても、人間は荷物ではない。認知症も同じことです。いつ誰がどうなるかわからない。

世の中はあの悲しい戦争に向かっているように見えます。戦争の時代の、富国強兵の国のなかのハンセン病のことを思います。戦争がなければあんな差別はなかったのかもしれない。

生まれ変われたら、こんな悲しい人間はつくりたくない。私は社会的強者ではなかった。何より弱さを知る人間でよかった。だから私は、その弱者のまま、いつの時代でもどんな世の中でも生きられる人になりたい。これは難しいことでしょうか。今の私はずいぶん小さくなりました。

それでも私にはできることがある。写真や線をぐるぐる描いたり、切ったり貼ったりして、また油絵の具だらけの紙パレットも、見方を変えれば一枚の作品になる。絵が描けなくても、からだが不自由でも、こういうやり方で誰でも自由に作品がつくることができるんです。

そうやって思いを表出することで、心のバランスも取り戻せる。そんなふうにしてみんなで関わりながら、心の寂しい高齢者や、心を病んだ人が寄り合いながら何かできるようにできないかな。想像や創造によって、そういう人たちが少しでも元気になれるように、一緒にやれたらいいなと思う。

博子さんのアトリエに作品を並べて撮影

取材・編集:太田香保 / 撮影:川本聖哉 / 協力:山口和子