ハンセン病制圧活動サイト Global Campaign for Leprosy Elimination

People / ハンセン病に向き合う人びと

「病気と人をいっしょに見てはいけない。病は病、人は人。

このもっとも大切なところを間違え、人としての尊厳を奪った。

ここに日本のらい対策、最大のあやまちがあったと思う」

成田さんのことばには、長らくハンセン病に向き合ってきた

医師としての厳しい自省の念と、

懸命に生き抜いた人たちへの共感、尊敬の念が秘められている。

Profile

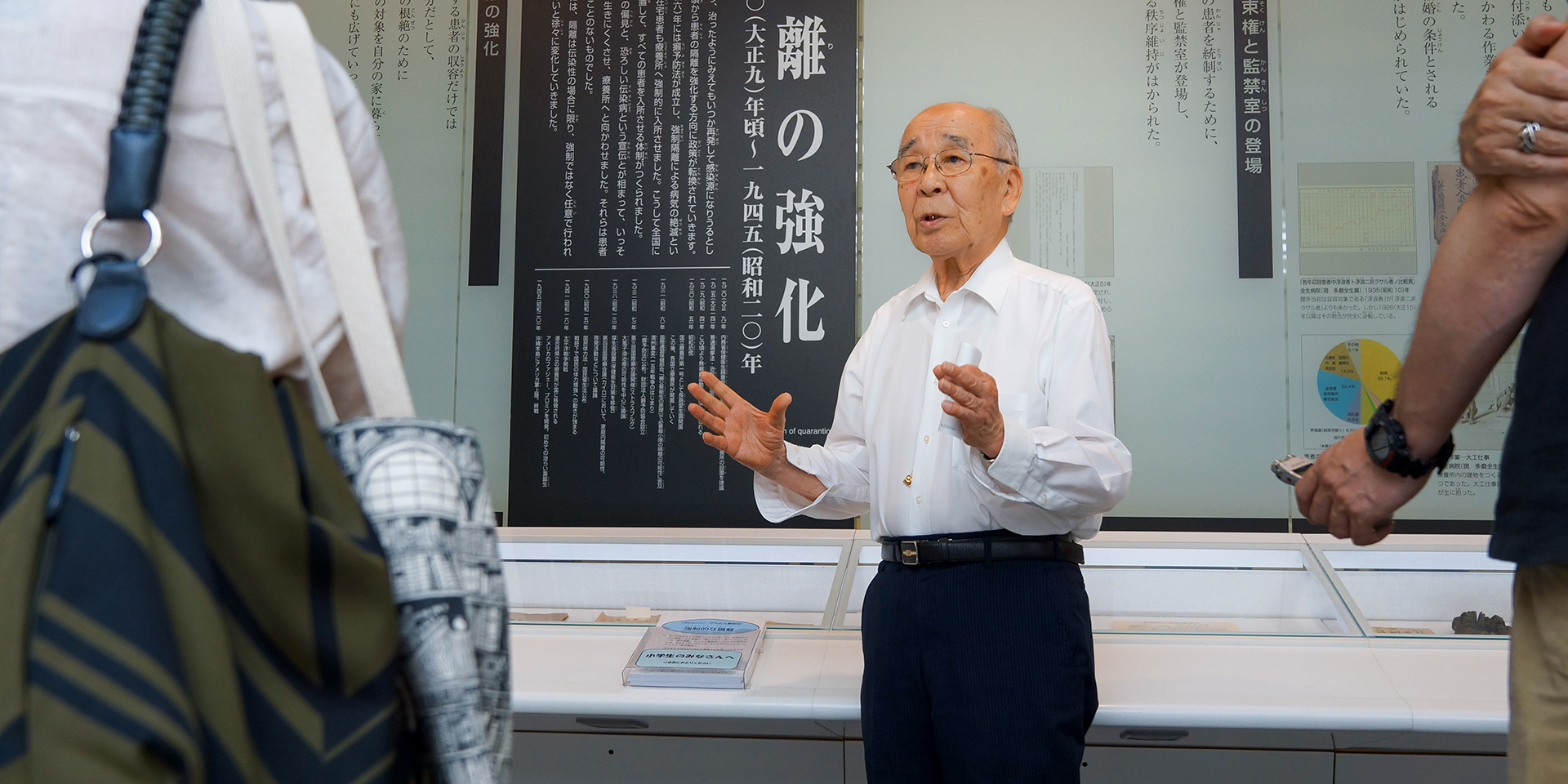

成田 稔氏

(なりた みのる)

1927年札幌生まれ。1950年、東京大学医学部付属医学専門部を卒業、1955年より国立癩療養所 多磨全生園医務課に勤務する。整形外科医長、副園長などを経て1985年より多磨全生園園長に就任。1992年からは国立多摩研究所(現・国立感染症研究所ハンセン病センター)所長も併任。1993年 退官後、高松宮ハンセン病資料館運営委員長を経て2007年より現職。国立多磨全生園名誉園長、日本形成外科学会専門医、日本リハビリテーション医学界専門医。2023年、享年95歳にて逝去。

多磨全生園に隣接して建つ「国立ハンセン病資料館」。現在も多くの人たちが見学に訪れている

この資料館は、みなさんご存知のように、もともと1993年に「高松宮記念ハンセン病資料館」として開設された。高松宮記念という名前からもわかるように、最初の資料館は藤楓協会(※1952年設立。総裁・高松宮寛仁親王)の創立40周年を記念してつくられた。その後、らい予防法廃止(1996年)、らい予防法違憲国家賠償訴訟での勝訴(2001年)などを経て2007年に「国立ハンセン病資料館」に変わっている。

国立化された理由は、ひとつは資料館の維持を考えたときに予算を確保しやすいからという考え方があった。もうひとつは、療養所内のあるグループが、高松宮という宮家が関わることに対して反対をしたことがある。おもにこのふたつのことがきっかけとなって「国立ハンセン病資料館」に変わっている。

ところが当時館長をしていた大谷(藤郎)先生を始め、資料館に関わる人たちは、みんな国立化に反対だった。宮家に縁のある施設はそう簡単にはなくならないが、国立の場合は患者たちがいなくなった時点で資料館そのものが廃止されてしまうかもしれない。それを心配をしてずいぶん反対したんだけれども、最終的には国立ということになった。

国賠訴訟に国が敗訴したあと、当時の小泉純一郎首相が総理大臣談話を出しました。そのなかに「名誉回復」ということばが出てくる。患者たちの名誉回復のために資料館をつくる、という文言がある。この談話をもとにして、後に法律が制定された。「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 」(平成20年法律第82号)です。

この促進法の第四章に「国は、ハンセン病の患者であった者等の名誉回復を図るため、国立のハンセン病資料館の設置(中略)……その他必要な措置を講ずるものとする。(第十八条)」と明記されている。これが、こんにちハンセン病資料館が存在する根拠となっている。それまでは法文のなかにハンセン病資料館という存在は一切、書かれていなかった。

ところで名誉回復って、なんなのか。資料館にやってきた人が館内の常設展示をひととおり見たら、それで名誉回復がなされるのだろうか。ことばで言うのは簡単だし、パンフレットなどにもよく書いているけれども、これはとても難しい問題だと思う。名誉回復とは一体何を意味するのか、私たちは名誉回復のために何をしなければならないのか。事実、国賠訴訟においてもっとも問題とされたのは、憲法十三条に対する違反だった。(※憲法第十三条=すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする)

隔離をするということは、個人の尊重がまったくなされていない状態で、しかもハンセン病療養所の場合は終生隔離だから、その人の一生を奪ってしまうことになる。同じ国民であるのに、彼らは個人として、まったく尊重されなかった。ではこうした違憲状態について、今まで誰も批判してこなかったのか。

じつは今から50年以上前、東龍太郎(※後の東京都知事。都知事在任1959〜1967年)が厚生省(現・厚労省)医務局長時代に指摘している。1950年代初頭の時点で終生隔離は間違っている、ということがすでに言われていた。治る人もいるのだから療養所ではなく、病院に入れた方がよい。東は、そういう考えだったと思う。

ところが、そんなことを言っても患者さんを引き受けてくれる病院がない。現実問題としてとても不可能です、というようなことを厚生省内部で言われたんじゃないか。翌年になると東は「患者たちで農業コロニーを作ったらいいのではないか」という論調に変わっていく。結局、隔離政策はその後もずっと継続された。

1958年頃には、治療薬としてDDS(ジアミノジフェニルスルホン)が使われていた。これはプロミン(※投薬は静脈注射)と違って錠剤ですから、経口摂取が可能で外来治療ができる。つまりDDSができたことによって療養所や病院に入院する必要がなくなった。それなのに療養所のなかに押し込めたというのは、政策として明らかに間違っていたと思う。

2001年に国賠訴訟の判決が出たけれども、私はあの一連の裁判のなかに名誉権や自己決定権など、すべての違憲問題が含まれていたと思っている。国側がその責任を認め、賠償金を支払った。ということは、この問題についてはここでいったん決着がついている。そうすると今言われている「名誉回復」、これはいったい何だろうかということになる。そしてハンセン病資料館のもつ意味や意義というものも、ここに深く関わってくる。

展示室では当時の療養所内での暮らしも再現。これは1928(昭和3)年に建てられた多磨全生園・山吹舎(男子独身軽症者寮)1号室の様子

「世間体」ということばができたのは江戸時代で、その意味は「世間体を重んじるということは、名誉を重んじるということと同義である」とされた。これは現在も変わりません。そして「癩予防ニ関スル件」を制定したとき(1907年)、吉原三郎という内務省次官が、こういう意味のことを言っている。

「癩病になるということは、その家にとってきわめて不名誉なことである。同時に村にとっても不名誉である。だからわずかな路銀をもたせて追い出す。追い出された患者たちは、遍路をしたり諸国を放浪するが、路銀が尽きたときには乞食となる以外道はない。そのうちに身体が衰弱して、行き倒れて死んでしまう」

そうはっきりと国会で言っている。

ホームレスの人たちが冬、亡くなるでしょう。亡くなったホームレスは監察病院に送られて解剖されることになる。私は警察署に行って、身元はどうやって調べるんですかって訊いたことがあるけれども、警察が言うには、どんなホームレスでも内ポケットなどに自分の名前と住所を書いたものを、ちゃんと入れているそうだ。ほとんどの人がそうだと言っていた。

人は誰しも、どこの誰だかわからない存在には、なりたくない。誰も看取ってくれる人がいないとわかっていても、自分という人間の出自や存在は、なくしたくない。私だって名前もない、どこの誰ともわからない、そんな状態でひとりで死ぬのは嫌だ。やはり自分という存在があってほしい。それが当たり前だと思う。ところが日本では、1953年に決められた「らい予防法」という法律によって、その一番大切な「自分」という存在すら患者から奪ってしまった。

この病気になると自分の名前や生まれた土地、つまり自分という存在を捨てなければならなかった。それほどに疎んじられた。名誉なんてあるわけがないんだと。しかし本当はそうじゃない。この人たちには名前もあるし、生まれ育った土地もあれば、家族もある。こうしたものすべてがあって初めて、人は人になるんです。それが私たちを形作っているんだ。

ところが療養所では国が強制的に、その名誉を放棄させた。世間からも不名誉だといって見捨てられた。だから今、なんとかして名誉を回復しましょう、ということになっている。これが名誉回復の本当の意味である。人の存在そのものに関わる問題なんだ。ハンセン病患者たちが書いた本に、こんなことが書いてある。

日本語から「らい(癩)」の字句を抹消することではなく、最終的には、やはり「私はらいでした」といっても一向に支障のない社会を実現することでなければならない。 『復権への日月 ハンセン病患者の闘いの記録』

「らい」を「ハンセン病」という呼び方に変えてもらうより、「おれは"らい"だったんだよ」と世間に向かって平気で言える。そういう社会になることが、自分たちにとっての名誉回復だと言うんだね。彼らの名誉回復を妨げているのは世間、つまり社会に暮らす私たちだ。私たち全員が加害者なんだ。

私たちが「らい」という病気を卑しめている。「らい」という病気を嫌っている。病気を嫌うついでに、病気になった人間までをも嫌っている。これでは「おれは"らい"だったんだよ」なんて言えるわけがない。名誉回復ができるかどうかは、彼らの問題じゃない。私たちの問題だ。

「癩=らい」という呼び方をやめて「ハンセン病」ということばを使うべきだと、よく言われるけれども、不名誉を被ったのは、あくまでも「癩=らい」と呼ばれた病気であって「ハンセン病」ではない。かつての「癩=らい」と、いまの「ハンセン病」では、同じ病気であっても、それぞれの病観と予後がまったく異なる。まったく別のものです。だから私はいまだに「癩=らい」ということばも使うし、むやみに「ハンセン病」と言い換えたりもしない。

漢字の「癩」は治療法がなかった時代の病気、つまり不治の病、ひらがなの「らい」は戦後治療薬ができて以降の可治の病、そして「ハンセン病」というのは、まったくもって普通の病気になった。

もうひとつ。一口に「らい患者」と言うけれど、「らい」と「患者」というのは別のものです。日本人はとかく病気と人を区別できない。国と人ですら混同してしまう。いまだに「朝鮮人」なんて差別的な意図で言う人がいるけれど、朝鮮というのは場所で、人というのは人間ですよ。みんな同じ人なんだという前提を忘れてはいけない。

私は医者としては後悔しかない。らい予防法改正が1953年で、私が全生園に勤めるようになったのが1955年。それから、らい予防法が廃止されて全生園を退職するまで、悪いことをしているとは、まったく思っていなかった。ときどき考えさせられてはいたけれども、振り返ってよく考えてみれば半分くらいは嘘だ。だから私も加害者だね。

国賠訴訟のときは始めから謝った。証人として法廷に出たけれど、私も裁かれる側のひとり。たしかに患者さんとは仲良くしたよ。でも、私がしてきたことは、患者と仲良くしたからといって許されるものじゃない。

「なんということか」と感じることも、ときにはあった。80歳をすぎたおばあさんがもう駄目だということがわかって、ケースワーカーの人に家族を探し出して会わせてやってほしいとお願いした。苦労して探して、亡くなる数日前に、やっと娘さんがいることがわかった。その娘さんが訪ねてきてお母さんって声をかけたけど、もう声がほとんど出なかった。

おばあさんは自分がはめていた指輪を外して、娘の指にはめてあげていた。指のほとんど残っていない手で、一生懸命になって。泣いてはいなかったね。うれしそうだった。これ持って帰ってね、とか、そんなことを言っていたような気がする。

そのときにも「なぜこんなことが」と思ったけれども、そんな思いをいつも感じていたわけではなかった。患者に近いところにいながら、そういうことを考える機会もなかったし、考えようともしなかった。

「倶会一処」の文字が刻まれた多磨全生園納骨堂。遺骨として納められた多くの人がいまだに本名、出身地などがわからない状態であるという

全生園の納骨堂、あそこにいるかなりの数の遺骨が、本名も出身地もわからない。北條民雄も、ようやく最近になって故郷の人たちが認めてくれたでしょう(※2014年、生誕100年を機に故郷と本名が明かされた)。あれだけすばらしい小説を書いた人でも、らいという病気であったために長いあいだ、認めてもらえなかった。こんな馬鹿な世の中であっていいわけがない。

らいという病気になって、いろんな苦労をした人たちがいた。でも、その人たちはみんなと同じ人だった。これが一番大切なことなんだ。どんな病気を病んでいようと、どんな境遇にあろうとも、人は人ということ、これをきちんとわかるようになることが大切。それがすべての人の名誉を保つことにもつながっていく。それさえわかってくだされば、この資料館の目的は達せられたと言っていい。

と言っても、展示だけ見ていればいいのかというと、それだけでは決してわからないように思う。やはり、ちゃんとわかるように教える必要がある。また、誰かの解説や説明を聞いて、それを鵜呑みにして、わかったようなつもりになっても、わかったことにはならない。ここへやってきた人たちには、自らの心で感じてもらわなければならない。

一般に、展示物を見るのが資料館とか博物館ということになるだろう。しかし、この資料館の見学には、展示物が何をモノ語っているか、しっかり見て、心で感じて、ああそれはこういうことなのか、と想像力をはたらかせて、自らの力で真実についてわかることができる、そんな学ぶ力、心の力が、求められている。だからこそ、この資料館は、モノの資料館というよりも、むしろ心の資料 館というべきだと私は思うのです。

人は一人ひとり、みんな性格が違う。好きなやつもいれば、嫌いなやつもいる。でも、それは性格であって人ではない。好きでも嫌いでも人は人。それが子どもたちに、なかなかわかってもらえない。その子の性格が気に入らないから排除して、いじめる。いじめというものの根底にあるのは、これでしょう。ハンセン病資料館は子どもたちにそういうことを教える場でもある。

こういう意義をもった資料館は、ここ以外どこにもない。たとえハンセン病の患者がひとりもいなくなったとしても、ここに資料館があるということには、とても大きな意味がある。私は日本で一番大切な資料館はハンセン病資料館だと思っている。だからいつまでも残してほしい。心からそう願っています。

取材・編集:三浦博史 / 写真:長津孝輔