ハンセン病制圧活動サイト Global Campaign for Leprosy Elimination

People / ハンセン病に向き合う人びと

全生園の整形外科医長、のちに園長として

数多くの患者と接してきた成田稔館長。

その成田さんに資料館の常設展示を案内していただきました。

「ここの展示には、さまざまな歴史や意味が隠れている。

それを読み解いていくことが大切なんだ」。

社会啓発ということばだけでは、なにも変わらない。

ハンセン病資料館がいま、本当に訴えかけたいこととは。

Profile

成田稔氏

(なりた みのる)

1927年札幌生まれ。1950年、東京大学医学部付属医学専門部を卒業、1955年より国立癩療養所 多磨全生園医務課に勤務する。整形外科医長、副園長などを経て1985年より多磨全生園園長に就任。1992年からは国立多摩研究所(現・国立感染症研究所ハンセン病センター)所長も併任。1993年 退官後、高松宮ハンセン病資料館運営委員長を経て2007年より現職。国立多磨全生園名誉園長、日本形成外科学会専門医、日本リハビリテーション医学界専門医。2023年、享年95歳にて逝去。

註)本文中における病名は成田氏の用いる表記にならい、治療薬のない時代=癩、治療薬ができてからも強制隔離がつづいた時代=らい、らい予防法廃止以降=ハンセン病としました。

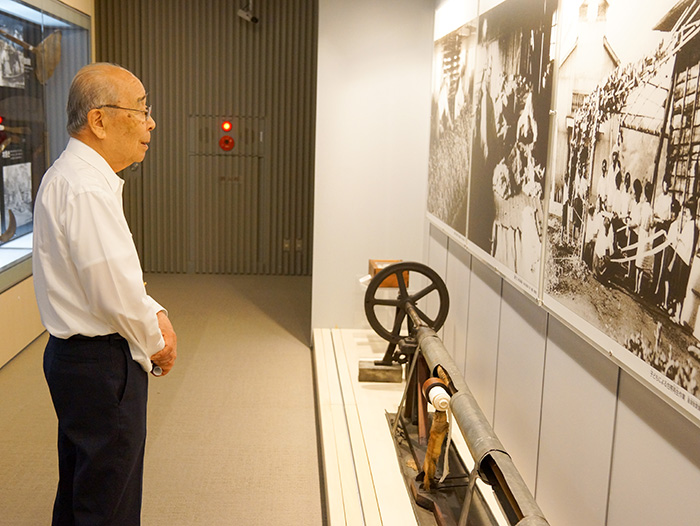

日本のハンセン病政策の歴史を解説する展示室1。古代から現代に至る歴史がパネル展示で紹介されている

まず知ってもらいたいのは、日本では、私たち日本人のハンセン病の新規発生患者は長年にわたってゼロであるということ。つまり日本に暮らす私たちはハンセン病にかかることはまずない。しかも万が一、ハンセン病を発病したとしても、多剤併用療法で確実に治る。このような病観をもつことが、このあと続く歴史の説明において、とても大切になってくる。

ハンセン病の患者さんが激減した最大の要因は、生活水準が上がったことだ。具体的には下水道の完備、住宅環境、栄養状態などの改善が大きく影響している。高度成長期には「一億総中流化」と言われ、国民全体の生活水準が上がっていった。この場合の「上がった」というのは、欧風化したというのとほとんど同じ意味だ。

より具体的に言うとタンパク質の摂取量が多くなった。それまでの日本人はタンパク質の摂取量が非常に少なかった。これも戦前の日本で癩が多発した大きな理由のひとつだ。

西欧的、文化的な生活になったことで日本人はハンセン病にかからなくなった。では昔はどうだったのか、というところから常設展示に入ってゆく。そういうふうに見ていくとよいと、私は思う。

〈古代から近世まで〉

清浄光寺(遊行寺)所蔵の国宝「一遍上人絵伝」に描かれた中世の「癩患者たち」の姿について解説するパネル展示

みんなで集まって食事をしている風景が描かれている。いちばん右手にいるのは僧侶、そのとなりにいるのが非人、いちばん左で少し離れたところにいるのが癩者。一遍上人はどんな人に対しても差別をしてはいけないと教えた。女性を差別しない、障害者を差別しない。ところが、この絵では癩者たちは離れたところにいて、あたかも差別されているかのようにも見える。

まず気づくべきは、この絵は細かいところまで非常によく描けているということだろう。癩性の潰瘍なども、じつに細かく精細に描かれている。たしかにこういった潰瘍を見せられたら、ごはんもまずくなるだろう。しかし、だったら見なければいい。目をそらして向こうの方を向いて食べればいい。

癩者だけが離れたところにいる理由は、私は臭いじゃないかと思っている。病気の初期、とくに鼻粘膜に癩性の浸潤を起こすと、強い悪臭を起こすことがある。私は療養所に40年いて、たった一例しか経験がないけれども、治療のために患者の近くに寄ったら身体がすくむほど、ひどい臭いがした。結核の流注膿瘍が外部に穿孔した場合にも、ものすごい臭いがするが、それよりもひどかった。

この絵が描かれた頃(※14世紀頃)は、治療などはまったくしていないわけで、こうした症状の人間が何人かいても不思議ではない。そうなると、ひどい臭いを避けるためには、ある程度離れるしかない。そうだったとすれば、これは決して差別ではない。一遍上人ですら癩者に対して差別をした、と見る必要はない。そんなふうに理解するのがよいのではないかと、私は思っている。

〈患者収容のはじまり〉1870〜1920年頃

1907年に「癩予防ニ関スル件」という法律ができて、全国に5ヵ所の療養所をつくり、そこに患者を収容しました。事前に疫学的調査をしたというけれども、これは記録を読むと駐在所の巡査がやったと書いてある。疫学の素人である巡査が、おもに密告にもとづいて調査したわけで、この数字はあてにならない。最終的に発表された患者数は最初が3万人、その次が2万人というものだった。

医者はどう見ていたかというと、もっとも多く見積もった者で10万人、少なく見積もる者でも4〜5万人、というのが当時の定説でした。その数に対し、最初にできた全国5ヵ所の療養所の収容定員は千人足らず。全国の巡査がこれくらいいる、と報告しただけでも2万、3万という数の患者がいるわけで、そのうちの千人くらいを収容したところで、なんの予防にもなりはしない。

「癩予防ニ関スル件」という法律制定において重要な役割を果たしたのは、ひとつは北里(柴三郎)博士の全面的な応援があったことだと言われている。彼は当時の日本医学界における泰斗でしたから、内務省も放ってはおけないということで大急ぎで法案をつくることになった。

もうひとつは「イギリス大使館事件」です。東京のイギリス大使館前で癩患者が行き倒れて死亡した。そのときにイギリスの駐日大使がやってきて、「日本は癩患者が放浪して死ぬのを放っておく国なのか」と厳しく非難した。

公式にはあまり書かれていないけれども、このイギリス大使館事件というのは、「癩予防ニ関スル件」の制定において、かなり大きな役割を果たしたと言われている。イギリス大使に怒鳴り込まれるようなことが今後あってはならない、国辱ものである、ということで浮浪患者を療養所に収容した。といっても収容人数は千人ほどですから、これは決して予防という意図で収容したわけではない。このときの収容、隔離は「予防的隔離」ではなく「隠蔽的隔離」と呼ぶべきものだ。

当時の日本がいかに予防を考えていなかったかということは、それから10年間でたった千人しか入所者が増えていないことを見てもわかる。療養所の収容人数は大正の終わりの時点でも2千人ほどにしかなっていない。予防が目的だったら、もっと一生懸命取り組んでもよかったはずだ。

〈隔離の強化〉1920〜1945年頃

「癩予防法」の成立

1931年に「癩予防法」ができ、最初の国立療養所として長島(岡山県)に愛生園がつくられた。この頃から「絶対隔離」ということばが出てくる。これは患者をひとり残らず療養所に収容して終生隔離するということだ。ところが当時の日本にも絶対隔離など必要ないと主張する学者がいた。青木大勇(あおき・たいゆう)、小笠原登(おがさわら・のぼる)、太田正雄(おおた・まさお。詩人でもあり、筆名を木下杢太郎といった)の3人だ。

青木大勇が強制隔離に反対した理由は「隔離よりもPTS(P=教育 Pädagogik/Education、T=Treatment・治療、S=Survey・調査、疫学)を優先すべき」というものだった。癩対策においてもっとも大切なのは、まわりの人間に対する教育、次に治療、そして疫学的調査である、という考え方だ。

小笠原登は京都大学出身で山陰地方の患者を多く診ていた。その経験から「癩は農村部に多い」「日光照射の少ないところに多い」と主張した。日光照射の少ないところに患者が多いという説は沖縄や東南アジアに多くの患者がいるという事実と矛盾する。そういうわけで、この説はあてにならなかったけれども「癩患者は農村に多い。だからこれは貧困病である」という主張は、現在の視点から見ても正しかった。

太田正雄の立場は、また違っていて「自分の経験では10年経っても20年経っても患者の家族から新規患者が出ないことがある。ということは、必ずしもうつるわけではない。隔離をするのは伝染性の者に限り、ほかは外来治療で対応することが望ましい」というものだった。

国際的にも強制隔離反対の声があがっていた。1930年に国際連盟癩委員会では治療による予防を原則にする「癩予防の原則」がつくられ、同年の第8回日本医学会総会では、ピウネルという国連特別癩委員会の幹事が招かれて日本の絶対隔離政策を批判した。「ノルウェーで患者数が減ったのは隔離が要因ではなかった。むしろ生活水準の向上、タンパク摂取量の増加によって減ったのである」という主旨の演説をしている。これはノルウェーの漁村、および農村でおこなわれた調査にもとづくものであった。

当時、日本の癩対策はノルウェーを手本とし「ノルウェーは隔離を徹底したから患者数を減らすことができた」と考えていた。ノルウェーにおける調査で「患者数が減ったのは隔離政策が要因ではない」とわかっていたにもかかわらず「絶対隔離なくして癩根絶はない」と信じ込んだ。ここに大きな誤りがあった。

戦前の日本では徴兵検査によって成年男子の癩患者が、かなり正確に把握されていました。いわゆる「壮丁〈そうてい〉癩」で、この数字を見ても患者数の推移は隔離政策とまったく関係ないとがわかる。壮丁癩の数は1897年以降、一貫して漸減している。この数字を見れば「癩予防法(1930年)」はおろか、「癩予防ニ関スル件(1907年)」すら必要なかったということがわかる。にも関わらず日本は強制隔離へと突き進んだ。

四国八十八ヵ所の巡礼に旅立った人たちの巡礼装束、療養所の様子などを展示する展示室2。入口は暗いトンネルをイメージしたものとなっている

〈癩の「宣告」と収容〉

病にかかった者の多くが生まれた村を追放された。わずかな路銀を持たされ、四国巡礼へ行けといって追い出された。多くの人は巡礼路を半分も歩かないうちに行き倒れたでしょうね。ここに展示されているように、杖にすがって歩き、やっとのことで立ったり座ったりした。

やがて腰をおろすことすらできなくなって道端や木の陰で横倒しになる。そして息を引き取る。食べ物もない。家族もいない。異国の地でひとりぼっちで死ぬ。皆さんならそのときに、どんなことを思いますか。私だったら、そんな死に方はしたくない。この「もし自分がその立場だったら、どんな気持ちか」と考えることが、とても大事なことだと思うんだね。

〈入所〉

旧全生病院時代の収容風景。後方に見えるのは正門ではなく収容門

この写真は全生病院(現多磨全生園)ができた頃に撮られたものだろう。患者さんが乗っているのは荷車を改造したもので、病状は比較的軽く、いい着物を着ている。おそらくこの患者は路傍をさまよっていた放浪者ではなく、どこかの家に隠されていた人だろう。

この人は諦めの表情で、まわりを見ようとすらしていない。入院すればきっと治る。そう信じてやってきたなら、こんな表情はしていないはずだ。当時の人たちにとって療養所がどういうものだったかが、この表情からもよくわかるだろう。癩という病気になって療養所に入ることは、それくらい絶望的なことだった。すべてを断ち切って、すべてを諦めて入らなければならなかった。この写真に写しとられているのは、そのときの人間の表情だ。

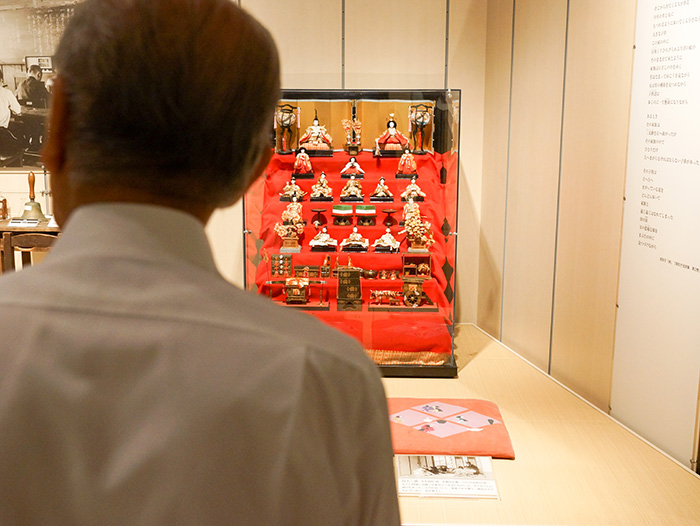

再現された多磨全生園・山吹舎(男子独身軽症者寮)1号室の様子

〈療養所の衣食住〉

成田さんが唯一リクエストしたという人形。窓辺から外を見る視線の先には何があったのだろうか

あそこに自分で包帯交換をしている人がいるけれども、あんなことをするから足を切断するはめになった。本来、ああいった作業は医者や看護婦がやるべきものだ。たしかに午前中は医者や看護婦がやってくれる。ところが午後は「患者作業」といって強制的に働かされた。夕方、舎に戻ってくる頃には足裏の穿孔から血や膿が浸みだして畳を汚す。まわりの人間から嫌がられるので、包帯をもらってきて自分で包帯交換をする。

足底穿孔症の包帯交換は自分ですべきではない。それをしなければいけないように仕向けたというのは、足の傷を悪化するにまかせたというのと同じことだ。それを療養所側は、なんとも思っていなかった。医者も看護婦も、みんな知っていたのに黙っていた。

一番奥の窓際で外を見ている人形があるでしょう。あれは、この展示を企画したとき、私が唯一お願いしてつくってもらったものだ。

あるとき患者が私のところにやってきて「先生、夕飯食ったあとは何してるんだい」と訊いてきた。私はそれを聞いてうーん、と唸ってしまった。原稿を書いてるなんていうのは格好良すぎるし、テレビは元々嫌いでまったく観ない。かといって夕飯を食べてすぐ寝るわけでもない。うまく答えられなかった。

学会に行ったときなど、宿に泊まるでしょう。夕食を食べて部屋に戻ったら何もすることがない。病気をしてから酒は飲まないし、寝るといっても、まだ早すぎる。そのときにふと「先生、夕飯食ったあとは何してるんだい」と訊かれたことを思い出した。

ああ、あの患者は私にこれを訊いたんだなと思った。昔の療養所の大部屋には本当に何もなかった。彼らは毎日何を考えていたんだろうと思って、ここの展示をつくるとき「窓辺から外を見ている人形を一体つくってほしい」とお願いした。彼は故郷に残してきた子どものことを思っているのかもしれない。

ひとりきりになって何もすることがなくなったとき、人は何を思うのか。ここでは365日、ずっとそうだったに違いない。そんな生活がどんなに苦しいものか。

〈患者作業〉

昔の患者は入所から6年ほどで足底部の知覚麻痺を起こす人が多かった。痛みを感じないから足の裏に傷ができてもわからない。その傷が悪化して大きな穴が開き、やがて潰瘍化する。骨炎を起こして足を切断する人も多くいた。なぜそれほど多くの足底穿孔症があったかというと、療養所から「患者作業」と称して労働を強制されたからだ。療養所内のさまざまな作業を、ほとんど無償に近いかたちでやらされた。

らいという病気で手や足を切る必要はない。指が曲がったり、足がぶらぶらしたりすることはあるけれど、病気が理由で切断に至ることはない。切らなければならなかったのは知覚麻痺にもかかわらず働かされたから。そのときにできた傷がもとで多くの人が手指や足の切断を経験した。そうして患者が働いたからこそ、療養所は存在することができた。患者たちにまともな人件費を払っていたら、とても国の予算ではまかなえなかった。このことも、よく考えてみるべきだと思う。

現在、この資料館では重症患者の写真は展示していない。写真を出して「これだけひどい症状の患者もいた」という事実を伝えてはどうか、と運営委員の間で議論が起きたことがあった。でも私は、どうしても賛成することができなかった。

私が全生園の園長を退官する前、ひとりのおばあさんが入所してきた。今まで見てきたなかでもっとも顔の変形がひどい患者で、角膜らい腫によって失明している。そのおばあさんが一枚の写真を私の前に置いて、こう言ったんです。

「私は20代半ばでらいになりました。母親は自分を納屋に隠して三度の食事を運んでくれた。週に一度は金だらいにお湯を入れてもってきて身体を洗ってくれた」。

「私は母が金だらいにお湯を入れてもってくるたびに、その水面に映る自分の顔を見るのが本当に嫌だった。それがあるとき見えなくなった(※角膜らい腫による失明)。目が見えなくなったときは、本当にうれしかったですよ」。

長年患者の話を聞いてきて、失明してうれしかったという人は初めてだった。そして私の前に置いた写真を見せながら「先生、この写真に写っているのが本当の私なんです」。そう何度も繰り返し言うんだね。25〜26歳くらいの女性の写真だった。なんと答えたらいいものか、ことばに詰まった。

そのおばあさんの面倒をみている看護師の女性がいた。ある日、その人が同じ写真を私に見せて「この写真、誰だかわかる?」と訊くんだ。なにも言えずに黙っていると「これは〇〇さんよ。死んだときには、この写真を祭壇に飾ってほしいと言われてるの」と言う。

その話を聞いてから、私は重症患者の顔写真を人に見せることがいやになった。本当はもっとひどい症状の人がいる。その顔を見られる人は、とてもつらい思いをしている。たとえ目が見えなくても、それはとてもつらいことなんだ。

〈結婚、断種、中絶〉

当時の療養所では結婚するためには断種をしなければならなかった。子どもができたときには、かならず中絶させられた。このことを知って「人権無視だ」と批判する人がいるけれど、私はあえて、その人たちに訊きたい。生まれてきた子どもを引き取って育ててもいいという人が、どれだけいるのか。その覚悟もなしに「ひどい」と言ってしまっていいものか。

赤ん坊のうちに親から引き離された子どもは決して発病しない。これは医学的事実だ。では、実際にその生まれた子どもを引き取って、育てることができた人がどこにいただろうか。そんな人は、ほとんどいなかったと思う。

療養所内で生まれた子どもを育てた例は、過去に十数例あった。これは外島保養院の元院長が証言している。ただし、このケースではどこで生まれた子かということを一切秘密にした。だからこの子たちは親を知らない。捨て子と同じだ。

日本で最初に子どもを産ませなさい、育てなさいと説いたのは奄美和光園で司祭をしていたパトリック神父だった。だから和光園には保育所があった。当時、保育所へ子どもを運んだという人に全部で何人くらい生まれたのか訊いてみたところ、およそ50人という答えが返ってきた。その中で亡くなったのは何人かと訊いたら、お骨をもって帰ってきたのは4人だけだったと言う。よく育てたと思う。

〈療養所の中の死〉

趙根在氏の作品「告別」。写し取られた光景以外にもさまざまなドラマ、背景があった。それを伝えていくことが重要なんだ、と成田さん[撮影/趙根在]

おばあさんが棺桶にしがみついて、ひとりで泣いている写真(※「告別」 撮影=趙根在〈チョウ・クンジェ〉氏 1969年)。普通の家庭だったら、お嫁さんがおばあちゃんの肩に手を添えて、しっかりしてください、などと言うだろう。そうしたら、もう少ししゃんとしたところを見せられたかもしれない。でも、このおばあさんには誰もいない。唯一の家族であるご主人が亡くなって、ひとりぼっちになってしまった。棺桶にすがりついて泣くのは当然です。

子どももいない。孫もいない。親兄弟も親戚もいない。終生隔離というのは、そういうこと。この写真一枚からも日本のらい対策が、どれほど惨めな人をつくり出したか、人を社会から疎外してしまったときに、どんな悲劇が起きるかがよくわかる。

家族のもとになっているのは女性です。女性が子を産み、子どもや孫に囲まれて家庭ができてゆく。そのすべてを奪ってしまった結果が、あの写真に写っている光景なんだ。こういったことは説明されなかったら、わからない。写真の前を素通りするだけで終わってしまう。やはり説明して、教えていくことが大切です。どんな人も人であることに変わりはない。その原則を違えてはいけない。

展示室3には全患協や長島架橋運動の横断幕、かつて全生園内にあった「ハンセン氏病文庫」の看板などの歴史資料が並んでいる

らい予防法廃止へ向けた動きのなかで1994年にいわゆる大谷見解(※ハンセン病予防事業対策調査検討会の大谷藤郎座長による私的見解。予防法の廃止と入園者の処遇保障がおもな内容)が出ます。ところが、この見解に対して全患協(※当時。現・全療協)の全支部が賛成したかというと、そうではなかった。いくつかの支部は賛成をしなかった。これだけ長い間、団結して闘争してきたのに、なぜ不賛成の支部があったのか。この理由についても私たちはよく考える必要がある。

大谷見解を受けて全患協が出してきた条件は「患者の処遇が、今までとまったく変わらないのであれば、らい予防法をなくしてもいい」というものでした。長年療養所に閉じ込められてきたのに、なぜそのような結論になってしまうのか、不思議に思いませんか。

彼らは何十年も隔離されつづけ、もはや帰るところがない。家族との縁が切れてしまっている人も多い。なかには死んだことにされている人もいる。もし仮に帰ったとしても、まわりの人たちから「"らい"の人間が帰ってきた」と言われ、差別されるだろう。彼らが矛盾しているのではなくて、こうした現実がわかっているからこそ賛成できなかった。

私も当時、彼らの主張をおかしいと感じていたひとりだけれども、賛成できなかった理由が「世間からの差別」にあったことはたしかだと思う。強制隔離は、こんな現実も生み出した。そのことを忘れてはいけない。

ハンセン病の知覚麻痺は一斉に進むわけではありません。最初に圧触覚、次に温覚、次いで冷覚と痛覚、その後に関節覚がなくなる。ここにある五言二句の書は、山本暁雨〈やまもと・ぎょうう〉さんという指のない患者が両手を合わせ、筆を支えて書いた。

関節覚(※関節の状態を感じ取る感覚)がないから、筆をもっていても指の感覚を頼りにして書くことができない。どうやって書いたかというと、ほとんどの人が肩の感覚を頼りにした。それで書いたのがこの字なんだね。陶芸にしても手のひらの感覚がまったくないにも関わらず、わずかに残された感覚だけで、これだけのものをつくる。本当にすごい。

〈共存・共生を目指して〉

「癩=らいを嫌う」という日本人の本音は、昔も今も、まったく変わっていない。私はそう思っている。こうした現実を変えていくにはデータを示して、もはやハンセン病にかかることはない、という事実を広く伝えていくことが重要。日本は社会啓発が進んでいると言われるけれど、実際にはそんなことはない。なにもできてないと思う。

療養所に暮らす人がひとりもいなくなり、ハンセン病がみんなの記憶から消えることで差別、偏見がなくなる。そんな時代がいつかやってくるのかもしれないけれど、それでは意味がない。やはりハンセン病の記憶が残っているうちに差別、偏見をなくしていかなければならない。そこで得られた知識、教訓は子どものいじめ、精神病患者差別など、あらゆる問題に活かすことができる。この資料館の存在意義は、そういったところにもある。

取材・編集:三浦博史 / 写真:長津孝輔