ハンセン病制圧活動サイト Global Campaign for Leprosy Elimination

People / ハンセン病に向き合う人びと

奈良市にある「交流(むすび)の家」で、邑久高等学校新良田教室の一期生による同窓会が開かれた。

長島愛生園の敷地内に開校したハンセン病入所者のための唯一の高校である。

全国の療養所から集まった学生たちが、大きな希望と期待を胸に、

寄宿舎で共同生活を送りながら学業に勤しみ、辛い現実を目の当たりにしながらも、青春を生きた。

卒業から50年以上の月日が経ったいま、新良田教室とはいかなる場所だったのか。

同窓生へのインタビューをもとに、その実像と歩みをたどった。

むすびの家。学生団体「FIWC」(フレンズ国際ワークキャンプ)が主体となって建設された

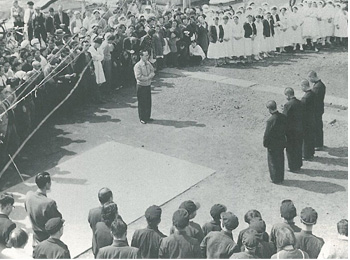

邑久高等学校新良田教室に入学する学生の歓送会 松丘保養園

一期生の卒業アルバム

邑久高等学校新良田教室のグラウンド

岡山県瀬戸内市の長島。かつては「隔ての島」とも呼ばれていた

奈良市大倭町、奈良線学園前駅から少し離れたところに「交流(むすび)の家」と呼ばれる施設がある。50年ほど前、関西の学生ボランティア(FIWC)の手によって建てられたハンセン病回復者のための宿泊施設だ。そこはハンセン病回復者と一般の人たちが知人として縁をむすんだ場所でもある。(「交流の家」の詳細はこちら)

2016年5月末、ここで邑久高等学校新良田教室一期生の同窓会が行われた。学校創設当初に入学した一期生たちは、卒業してからも定期的に同窓会を開催し、今回で5回目だという。この日も東京、大阪、岡山、福岡など全国各地から、一期同窓生19人の内、8名が「むすびの家」に集まった。なかには100km以上の距離をタクシーで来たという回復者もいた。久しぶりの再会に喜び合い、近況報告や高校時代の思い出話に花を咲かせた。

1955年(昭和30年)邑久高等学校新良田教室は、岡山県瀬戸内市の長島にある国立療養所愛生園に併設された。強制隔離の廃止などを掲げた「らい予防法改正運動」が1953年(昭和28年)に行われ、運動をけん引した全患協(現・全療協)の強い要望により、高等学校の教育実施が改正案にもりこまれ、開校が実現した。

ハンセン病患者のための高校が開校するという知らせは、小・中学校の義務教育を終え、学ぶ機会をなくした全国の入所者に社会復帰への期待をもたらした。第一期生の募集では定員30名のところに対し、250人近くの受験応募が殺到したという。

「新良田教室ができると聞いたときは、将来をあきらめていた自分にとって、大きな希望になった。人間として人間らしく生きられるチャンスだと思った」と、一期生のHさんは高校入学を決意した当時の自分をふりかえる。

「最初に倍率を聞いたときにはあまりにハードルが高く面を食らった。ただ意地でも合格してやろうと思って、毎日必死に勉強したよ。結局、何人かの入所者はあきらめて当日の試験会場には来なかったみたいだね」。

新良田教室は定時制普通科4年制の高等学校だった。時間編成は授業50分、午前中は3時限の授業が組まれ、午後は4時限目で授業が終わるカリキュラムを基本としていた。始業時間が9時20分からと遅いのは、この時間までが治療時間にあてられていたからだ。

一学年定員30人、一期生は男子27名、女子3名で編成された。同学年とはいっても年齢はさまざまで、一期生の最高齢は30歳だった。若い新任の教師も、自分より年上の生徒には「さん付け」で名前を呼んでいたという。

一期生の入学式は9月だったため、来年の4月までの半年間で高校1年分の勉強をしなければならず大変だったと、同窓生たちは口を揃える。

「生物がさっぱりわからなくてね。テストに先生の似顔絵を書いて提出しましたよ(笑)」と、語るのはFさん。

Fさんは高校時代は病弱で授業もよく欠席することが多かった。体内の菌が騒いで病状が悪化し授業に出れない生徒や、後遺症で体育の授業に参加できないものも何人かいた。

「高校最後の年に出席日数が足りないと教師に言われ、あやうく卒業できないところだった。そこで卒業課題を提出することになった。同級生に手伝ってもらってなんとか終わらせたよ」。

ただFさんは数学の成績がずばぬけていたと、他の同窓生はいう。

「いまふりかえってみると、高倍率をくぐり抜けた一期生の学習能力と意欲は相当に高く、優秀だった。先生が質問するとほとんどの学生が勢いよく手を挙げて、われこそはと回答していた。先生が黒板に間違えた漢字を書いたりしたら、みんなで一斉に指摘してたね(笑)」。

二期生、三期生が入学し、学生数が増えていくことによって、バスケ部やサッカー部などのクラブ活動に加え、運動会や学芸会といった行事もさかんに行われるようになった。新良田教室のグラウンドは、運動をするにはありあまるほどの広さを有していた。

設備もみるみる充実していき、開校の3年目には財団法人藤楓協会から、手漕ぎボート3艘が寄贈された。学生は一人1週間の条件でボートをレンタルすることができた。

「友だちとボートで長島を一周しようとしたら8時間もかかって、戻ってきたときには体はボロボロ、手はマメだらけになったな」と、当時のほほえましいエピソードを語ってくれた。

あるときは学生が1人でボートに乗って小豆島までいき、行方不明になり大騒ぎになったという。

「もしかしてどこかで首でもくくってるんじゃないかと先生と生徒全員で島中を捜索したよ。そしたら1週間ぐらいでひょっこり戻ってきて、第一声が〝腹へった〟。先生はカンカンだったな。しかも原因は女にふられたっていうんだから、みんなで大笑いしたことを覚えているよ」。

一期生の女学生数は3人と少なかったことから、まだ少女寮はなく、愛生園の部屋を間借りしていたそうだ。

「たった8畳のところに3人でしたし、収納スペースも限られていたのでプライバシーも何もあったもんじゃないですよ」。そう語るSさんは、新良田教室を卒業してしばらくしたあと、東京に上京し、印刷工場で社会復帰を果たした。閉鎖的な療養所での女性としての立ち位置に違和感を募らせていたことも退所した大きな理由だったという。

「学校や園内では女性が妙に珍重されてね。男の人から色眼鏡でみられるのがあまり気持ちのいいものではなかった。女ならだれでもいいという感じが伝わってきてね。ちやほやされて喜んでいる人もいたけど。学生時代は一人で海岸べりに行って瀬戸内海のむこうをずっとながめながら、これからの生き方について思い悩んでいました」。

男女の問題、とくに所帯をもてるかどうかは入所者にとっては大きな問題であった。一期生男子学生の1人であるAさんは、それが原因で自らの命を絶った。

「Aさんが実家に帰省したとき、ほとんどの仲間が結婚しすでに子どもがいたそうだ。Aさんは自分だけが取り残されたと思い、大変なショックを受けてね。岡山にもどってからしばらくして、職員室前においてあった消毒液を一気に飲んでそのまま床にふしたんだよ」。Aさんの死に生徒たちは大きなショックを受け、何人かは、その出来事を遠因として他の学校への転入、もしくは退学したという。1期生30人の内、最終的に卒業したのは25人だった。

長島愛生園回春寮の浴場跡。患者は入所すると消毒液の風呂に入ることが義務付けられていた

冬敏之の集大成となる短編集『ハンセン病療養所』と遺作『風花』(壺中庵書房)、鶴岡征雄氏による評伝『鷲手の指』(本の泉社)

学生数が増え、機能や設備が充実し、学校としての体裁が整っていく一方で、生徒に対する教師の差別や偏見という大きな壁があったという。

戦後のハンセン病文学を代表する作家に冬敏之氏がいる。入所者の経験にもとづいた短編小説で文学賞を受賞した。もうすでに亡くなったが、冬氏もまた、同窓生とともに青春をすごした一期生の1人だった。冬氏は邑久高等学校の卒業文集に『新良田教室論』という論文を残している。新良田生徒100人以上に聴き取り調査を実施し、新良田教室の教員と生徒間の断絶の実態を明らかにしようとした。

「新良田教室の中に、映画『季節風のかなたに』出てきた先生のような人が現れないとは私は思わない。しかし、現実にあれだけの情熱をもった先生がいるとは、残念ながら、言い切れない。先生たちの情熱を阻む何かがこの島の中にも存在する。生徒にとって異邦人である先生たち。白づくめの予防着、予防ズボン、予防帽、そこには厚い白衣の壁が厳然と存在する。生き帰りに校門で逢う背広姿の先生たちに、われわれは、自分たちの知らない、どこか遠い処の人間を考える。そして白衣の先生たちに、われわれは初めて近づくことができる。が、その距離は限られている。」(冬敏之『新良田教室論』より)

邑久高等学校新良田教室跡

開校当時、教師は白ずくめの予防着、予防ズボン姿で授業を行っていた。すでに特効薬プロミンが使用され、菌の減退も医学的に認められていたのだが、「らい予防法」による患者隔離政策、伝染の可能性に対する恐れがまだ根強く、生徒からうけとった答案や作文は消毒箱に入れてから手にするなどの措置がとられていたという。

「すごく綺麗な女の先生が赴任してきてね。みんな用もないのにその先生に参考書の注文やなにやらを頼んでいた。だけど卒業からしばらくして、女性教師は生徒から受け取った金銭を消毒液にひたして、お札はトイレの窓ガラスに貼って乾かしていたのだと、ある先生から聞いた。学校から離れて数十年たっていたのに、正直胸にこたえたね。」

また生徒たちは職員室に入ることが禁止されていた。職員室の入口には消毒液がはいった洗面器が常置され、教師に会うにはそこで手を洗わなければならなかった。入り口にはインターホンのようなブザーがあり、国語の用があるときは1回、数学は2回押すと、担当教員が入り口に来るというしくみだった。

このブザー制は長年にわたる生徒側からの強い廃止要望の結果、昭和48年にようやく廃止、翌年には生徒の職員室への出入りが自由になった。

少年少女診察所跡

島からの外出も原則認められず、修学旅行も園や県教育委員会らの反対により長年実施されなかった。

「どうしても島を出たいときや帰省したいときは、実家に頼んで親戚が危篤だという嘘の電報を学校に送ってもらっていた。そうでもしないと本当に帰ることができなかった」。

新良田教室における隔離意識の徹底は、長島愛生園の初代園長であり、新良田教室の初代校長をつとめた光田健輔氏の影響が色濃かったからだと同窓生の1人はいう。専用連絡船でないとたどり着けない長島は、かねてより光田氏が政府に提案していた孤島での安全隔離の実践を行うのに格好の場所だった。初の国立療養所とされる長島愛生園に、光田氏は昭和6年から昭和32年まで赴任した。

光田氏を「救らいの父」として慕う人びとも数多く存在し、その評価をいまだ断ずることはできない。しかし新良田教室では、生徒と教師という関係の前に、「ハンセン病患者」と「健常者」という意識が常にあったことは、卒業生たちの思い出に影を落としている。

むすびの家のサポートメンバーによる沖縄民謡の演奏。新良田教室8期生で沖縄出身の宮良正吉さんが三線でリードした

同窓会の幹事をつとめた一期生の森元美代治さん

1957年に作られた校歌。作詞を川島保さん(一期生)、作曲を堤良三さん(三期生)が行った

目の不自由な方のために朗読ボランティアをしている佐渡裟智子さん

ハンセン病が治る病気となり新規患者がでなくなったことから、新良田教室の学生数が年々減り、1987年(昭和62年)での閉校が決まった。最後の卒業生である沖縄出身の生徒1人を送り出し、新良田教室は32年の歴史に幕をとじた。

卒業者数はのべ397人。そのうち大学や専門学校に進学したのは83人、社会復帰した人たちは280人にのぼる。電気技師、公務員、教師、看護師、作家、デザイナー、歌人、実業家、検事、牧師など、社会のあるゆる分野で活躍する人材を送り出した。しかし卒業生は社会での偏見と差別をおそれ、療養所にいた過去を周囲に打ち明けるひとはごくわずかだったという。

社会の目が変わってきたのは、1996年の「らい予防法」廃止以降からだと同窓生たちは話す。「裁判で勝利してから理解者がまわりにどんどん増えていった。ハンセン病を理解してくれる人がこの世の中にたくさんいるんだということがすごく力になった」。

学校が閉校してすでに30年近くの月日が経った。一期生のなかには、社会復帰した人もいれば、生涯を療養所で暮らさざるをえない人もいた。さまざまな思いを胸に卒業から50年以上の月日が流れた。回復者の平均年齢の高齢化がすすみ、遠方からの移動の負担が大きいことから、一期生の同窓会は5回目となる今回で最後だという。

参加メンバーが揃ったところで、全員で新良田教室の校歌が歌われた。

新良田教室が開校から3年目をむかえたとき、全校生徒に校歌の作詞・作曲者の募集がかけられた。何人かの候補者のなかから選ばれて作詞をつとめたのは一期生の1人、川島保さんだった。同期のなかでも手足に重度の障がいをもっていたが、だれよりも社会復帰への強い意志を持ち、勉学にはげみ、タクシー会社に就職、無線の業務を数十年つとめあげた。その温かな人柄で多くの回復者に愛された川島さんは、2014年に4回目の同窓会に参加したのち、ほどなくして亡くなった。

2015年、演出・坂手洋二、主演・渡辺美佐子による舞台「お召し列車」が上映された。「お召し列車」とは、天皇陛下などが乗車された特別列車をさす名だが、ハンセン病患者を療養所に隔離するためにのせた専用車両を指す実際に使われた隠語でもある。

長島にあるハンセン病療養所に向かう列車の旅が舞台となっており、一期生たちがすごした当時の新良田教室の日々を回想するシーンが演出された。

「女優14名が新良田教室の校歌を歌うんですよ。こんなに感動することはない。自分たちが過ごした高校時代が舞台になるだなんて、当時は誰ひとり想像すらしていないですからね。校歌を作詞してくれた川島保さんに、ぜひとも見せてあげたかった。どんなに喜んだことか」と、これまで同窓会の幹事をつとめてきた一期生の森元美代治さんはいう。

森元さんは今回残念ながら体調不良のため不参加だったが、新良田教室の思い出と同窓会への思いを綴った手紙が会場で朗読された。(インタビューはこちら)

同窓会には他の期の卒業生や、「むすびの家」創設メンバー、若いボランティアスタッフなどの関係者も交わった。例年、「むすびの家」が同窓会の会場としてつかわれていたため、一期生たちともすでに旧知の仲だ。昼からはじまった交流会は夜まで行われ、途中で長年にわたり療養所の盲人会のために朗読ボランティアをしてきた佐渡裟智子さん(インタビューはこちら)による朗読や、関西退所者「いちょうの会」メンバーとその支援者による沖縄民謡の演奏も行われた。

ときに若い魂に大きな負担を強いながらも、前途ある若者たちの将来を担った新良田教室の記憶は、時代を経るにつれ生き証人たちの数も少なくなり、はるか遠いものになった。しかしなお、みずみずしい青春の日々は回復者たちの心の中にやどり、その意思をうけつぐ人たちによって、さまざまなかたちで次の世代に語り継がれている。

取材・編集:寺平賢司 / 写真:長津孝輔・川本聖哉